Die Geschichte des inzwischen legendären VW Bulli nahm kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges ihren Lauf. Im Jahre 1947 wurde der niederländische VW-Importeur Ben Pon auf werksinterne Pritschenwagen aufmerksam, die teils auch aus umgebauten VW Käfer-Versuchsmodellen bestanden. Davon ausgehend kam Pon auf die Idee, eine kommerzielle Variante dieser Transportfahrzeuge zu konstruieren - und fertigte im April 1947 erste Skizzen eines geschlossenen Transporters auf Basis des VW Käfer, mit ebenfalls hinten liegendem Motor.

Nachdem das Thema Kastenwagen dann, mangels ausreichender Produktionskapazitäten, eine Zeit lang auf Eis lag, kam 1948 frischer Wind in das Projekt. Zu Jahresbeginn wurde Heinrich Nordhoff Generaldirektor des Volkswagenwerkes und gab im Herbst desselben Jahres die Entwicklung eines ersten Prototypen in Auftrag, der sich an Pons Skizzen orientieren sollte. Nach einigen Tests im Windkanal, infolge derer nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen wurden, entschied man sich schließlich für die rundliche Front, für die der T1 heute bekannt ist.

Im März 1949 war es dann soweit: der erste Prototyp des Bulli war betriebsbereit und konnte zu ersten Fahr- und Belastungstests herangezogen werden. Dabei stellte sich bald heraus, dass das Chassis des Käfer, auf dem der Prototyp aufgebaut war, nicht für die höheren Belastungen geeignet war. Da aber die Produktion zwingend Ende 1949 beginnen sollte, wurde eilig eine neue Bodengruppe konstruiert, die anstatt eines einzigen Zentralrohres nun über zwei Längsträger verfügte - und damit über mehr Stabilität. Für den Personentransport wurde - zusätzlich zu dem knapp 4,6 Kubikmeter fassenden Transporter - die heute sehr bekannte Variante des T1 mit mehreren Fenstern konstruiert. Die Vorstellung der beiden neuen Modelle erfolgte schließlich im November 1949.

Der VW T1 geht in Serie

Nach der Vorstellung vergingen noch etwa vier Monate, bis der Bulli im VW-Werk in Wolfsburg endlich seinen Serienstart feiern durfte. Standardmäßig wurde der T1 mit einer geteilten Frontscheibe aus Flachglas gebaut, unter der das charakteristische VW-Logo zu sehen war. Auch die Seitenscheiben bestanden aus Flachglas, die Fenster des Fahrers und Beifahrers konnten ausgestellt werden - um frische Luft hereinzulassen. Die ersten Modelle - erhältlich ausschließlich grundiert oder in "Taubenblau" - verfügten über keine Heckklappe, kein Heckfenster und konnten, etwas umständlich, nur durch Öffnen der gesamten Motorraumklappe betankt werden.

1952 spendierten die Wolfsburger ihrem neuesten Modell schließlich eine Heckscheibe - und eine größere Farbpalette: Der Bulli konnte nun auch in Grau, Braun und Beige bestellt werden, auf Wunsch auch in zweifarbiger Lackierung.

Für den nötigen Vortrieb sorgte im T1 zunächst der aus dem VW Käfer bekannte, 1,13 Liter große Boxermotor mit 25 PS. In dieser Ausführung kostete der Bulli 5.850 DM, das entspräche heute gut 16.000 Euro. Im Laufe der Zeit bis zum letzten Modelljahr des T1 - 1967 - spendierte VW diesem weitere Motorisierungen mit bis zu 44 PS, größere Fenster und die Option, für den Laderaum eine praktische Schiebetür zu bestellen.

Ein Spitzname mit ungeklärter Herkunft

Wie das Fahrzeug zu seinem berühmten und für einen Transporter beinahe knuffig klingenden Spitznamen "Bulli" kam, ist übrigens tatsächlich nicht genau geklärt. Manche Geschichten besagen, dass es sich dabei um eine Zusammensetzung der Wörter "Bus" und "Lieferwagen" - den beiden Bauvarianten - handelt. Eine andere Variante hingegen besagt, dass VW-Mitarbeiter bereits während der Entwicklung gern das Adjektiv "bullig" für den T1 verwendet haben sollen. In jedem Fall ist der Begriff "Bulli" im Deutschen aber inzwischen untrennbar mit dem VW-Bus verbunden. Was viele nicht wissen ist, dass VW diese Bezeichnung erst seit 2007 offiziell verwenden darf - zuvor hielt nämlich die Kässbohrer Geländefahrzeug AG die Rechte an dieser Bezeichnung. Anlässlich des 60. Jubiläums der T-Reihe wurden die Namensrechte an VW verkauft, sodass die Wolfsburger den beliebten Spitznamen nun endlich auch offiziell benutzen dürfen.

Stückzahlen, Varianten und Sondermodelle

Von Anfang an war der T1 einer großen Beliebtheit. Gute vier Jahre nach Produktionsbeginn verließ Nummer 100.000 das Werk in Wolfsburg.

Das millionste Exemplar wurde 1962 in Hannover gefertigt, insgesamt verkaufte sich die erste Generation des VW Bulli stolze 1,8 Millionen Mal.

Samba

Bereits anderthalb Jahre nach seinem Serienstart erhielt der T1 sein erstes Sondermodell. Es hörte auf den Namen "Samba" und zeichnete sich durch seine acht bis zwölf Sitzplätze aus, über denen acht Dachfenster angebracht waren. Insgesamt besaß das Sondermodell beeindruckende 23 Fenster. Für ein gewisses Freiheitsgefühl sorgte ein Faltschiebedach über dem Sitzbereich, die nötige Unterhaltung besorgte ein Röhrenradio. Weitere Alleinstellungsmerkmale des 8.475 DM (heute inflationsbereinigt etwa 22.000 Euro) teuren Samba waren eine zwei- oder sogar dreifarbige Lackierung, sein glänzend poliertes VW-Logo und schillernde Radkappen aus Chrom, die zum "Gewissen Etwas" des Gesamtlooks beitrugen.

Pritschenwagen

Was so mancher beim Gedanken an den T1 vielleicht nicht vermutet ist, dass dieser nicht nur als klassischer Kleinbus (auch "Kombi" genannt) und Kastenwagen erhältlich war. In den Jahren nach Produktionsstart fügte Volkswagen der Modellpalette nämlich noch eine dritte, nicht minder erfolgreiche Variante hinzu: den "Pritschenwagen". Im Gegensatz zu den anderen beiden Versionen verfügt der Pritschenwagen hinten über eine offene Ladefläche. Ihn konnte man wahlweise als Zweitürer oder, dann mit bis zu 6 Sitzplätzen als Doppelkabine bestellen, die von den Käufern liebevoll "Doka" getauft wurde.

Westfalia

Wen beim Anblick des Bulli die Reiselust gepackt hat, der konnte bei Westfalia eine Campingbox erwerben. Diese brachte dem Bulli und seinen reiselustigen Passagieren einen Gaskocher, Klapptisch und Platz für zwei Gasflaschen; außerdem einen kleinen Schrank und Regale, die nach dem Abstellen an den Doppeltüren angebracht werden konnten.

Für Campingfreunde, die ihrem Hobby regelmäßiger nachgingen, bot Westfalia ab 1961 sogar einen richtigen Umbau an, mit dem der T1 in einen Campingbus verwandelt wurde, in dem sogar Schlafen kein Problem war. Das von heutigen Camping-Modellen bekannte Klappdach, das ein aufrechtes Stehen ermöglicht, gab es als Zusatzausstattung sogar damals schon.

Kulturelle Bedeutung & Wertschätzung bis heute

Mit seiner Einführung und insbesondere der Westfalia-Variante kam der T1 genau in dem Zeitraum auf den Markt, in dem sich der Massentourismus, der kriegsbedingt lange unterbrochen wurde, wieder auf dem Vormarsch befand. Der in diesem Zusammenhang 1960 folgende Campingbus gilt sogar als Mitbegründer der Reisemobile - einer ganz neuen Fahrzeugklasse.

Maßgeblich zur kulturellen Bedeutung des T1 beigetragen hat jedoch auch seine Rolle in der Hippie-Szene. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden tausende Bullies bunt bemalt, verziert, innen dekoriert und teilweise auch bewohnbar gemacht. Dadurch, dass der beliebte Kleinbus von vielen Hippies als Reisemobil genutzt wurde (in den USA reisten beispielsweise viele mit einem bemalten T1 an die Westküste), entwickelte sich dieser zum Symbol der Hippie-Bewegung. Bei VW sah man diese Entwicklung mit Sorge, da man negative Effekte auf das Image - und damit sinkende Verkaufszahlen - befürchtete.

Diese Sorge erwies sich allerdings als unbegründet. Der T1 war ein Erfolgsmodell und ist es in gewisser Weise bis heute: Als Oldtimer erfreut sich der erste Bulli einer großen Wertschätzung und Beliebtheit - und wird auch vergleichsweise teuer gehandelt.

Medien zum VW T1 Transporter, Kombi & andere Modelle:

VW Bulli T2 - Weiterentwicklung des neuen Erfolgsmodells

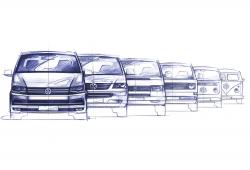

Nachdem der T1 als Modell in einer neuartigen Bauform auf Anhieb viele Fans gefunden hatte, folgte 1967 mit dem T2 - seinem Nachfolgemodell - die erste große Überarbeitung. Im Rahmen dieser schenkte Volkswagen seinem Kleinbus ein neues Gesicht: Die Windschutzscheibe war nun gewölbt und durchgehend, im Unterschied zur zweigeteilten Frontscheibe des T1. Die immer noch als Sonderausstattung erhältlichen Ausstellfenster auf Höhe von Fahrer und Beifahrer wichen sich weiter öffnenden Kurbelfenstern. Hinten gab es nun zwei sehr große anstatt mehrerer kleiner Fenster, generell war die Aussicht für die Passagiere aus dem T2 noch besser als aus dem T1, denn insgesamt wurde die Fensterfläche sogar verdoppelt.

Wer vorn einsteigt, wird nun standardmäßig von einem durchgehenden Armaturenbrett, mehr Lüftungsöffnungen begrüßt. Für mehr Komfort beim Einstieg der Passagiere und beim Einladen von Gütern sorgt die nun standardmäßig eingebaute Schiebetür. Im Laufe seiner Karriere erhielt der T2 weitere Annehmlichkeiten. So wurden für die vorderen Plätze ab 1970 Sicherheitsgurte eingeführt. Für mehr Fahrkomfort und weniger Lärm sorgte außerdem eine bessere Schalldämmung und auf Wunsch ein verbessertes Heizsystem für den Innenraum.

Technische Veränderungen

Über die allgemeinen Veränderungen hinaus bescherte VW dem Bulli auch zahlreiche technische Neuerungen, lediglich ein einziges Fahrwerksteil wurde aus dem T1 übernommen, die Bodenfreiheit sank um 55 auf nur noch 185 mm. Angetrieben wurde standardmäßig nur die Hinterachse, dafür zuständig war ein gegenüber dem T1 vergrößerter Motor mit 1584 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 47 PS.

Bauformen und Modellgeschichte des T2

Wollte man einen der neuen Bulli sein Eigen nennen, hatte man - ähnlich wie beim T1 - die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Bauformen.

Kastenwagen und Kombi

Wie der Name vermuten lässt, war der Kastenwagen das Lasttier unter den T2-Varianten. Die Variante mit Flachdach bot 5 Kubikmeter Laderaum, sein großer Bruder mit Hochdach sogar 6,2 Kubikmeter. Der Kombi, der wahlweise mit hinterer Sitzbank erhältlich war, unterschied sich im wesentlichen darin vom Kastenwagen, dass er hinten Fenster besaß.

Pritschenwagen

Der Pritschenwagen, der mit etwas Fantasie als eine Art "Pick-Up" betrachtet werden kann, verfügte hinten über eine 4,3 Quadratmeter große, offene Ladefläche, die den Transport sperrigerer Güter erlaubte. Darunter befand sich der sogenannte "Tresorraum", ein 34 Zentimeter hoher Raum, der zum Verstauen kleinerer Objekte genutzt werden konnte. Um die Ladefläche vor Regen und anderen Einflüssen zu schützen, konnte man zusätzlich noch eine Plane bestellen.

Wem das noch nicht genug ist, der konnte sich an Westfalia wenden und seinen Bulli in der Ausführung als "Großraum-Holzpritsche" bestellen. Sie bot auf ihrer aus Holz angefertigten Ladefläche insgesamt 5,2 Quadratmeter platz.

Kleinbus

Die Kleinbus- und Kleinbus L-Ausführung sind die heute vielleicht bekanntesten Varianten. Auf den Sitzen konnten es sich wahlweise zwischen sieben und neun Passagiere bequem machen, in der "L"-Ausführung kamen die sonst meist als Sonderausstattung erhältlichen Annehmlichkeiten wie Ausstellfenster, Noppenteppich, Uhr im Armaturenbrett und das Stahlkurbeldach standardmäßig mit.

Modellgeschichte

Bevor der T2 nach etwa zwölf Jahren durch den T3 abgelöst wurde, durchlief er mehrere kleine Veränderungen. Er startete im August 1967 als "T2a" mit tiefliegenden Blinkern, ovalen Heckleuchten und Trittbrettern an der Stoßstange. Besonders in den USA fand diese Variante viele Abnehmer und stieg, ähnlich wie der T1, kulturell zu einem Symbol der "Flower Power"-Bewegung bzw. der Hippies auf.

Seine Evolution setzte der T2 dann, ab 1971, als T2a/b vor. Wie der Name vermuten lässt handelt es sich um ein Zwischenmodell, heute würde man es vielleicht als Facelift bezeichnen. Die Blinker wanderten von unten weiter nach oben, außerdem waren dem Bulli nun größere Rückleuchten gewachsen. VW-üblich wird bei Zwischenmodellen wie diesem gern von "Zwittern" gesprochen, wobei der Begriff ausdrücklich positiv konnotiert ist.

Erwachsen wurde der T2 dann sozusagen in der T2b-Variante, in der der T2 sich über eine Vielzahl auch technischer Verbesserungen freuen durfte: Vorn wurden nun serienmäßig Scheibenbremsen eingebaut, die Rahmengruppe wurde verstärkt und auch die Karosserie bekam einen nochmal überarbeiteten und etwas kantiger daherkommenden Look, ohne dabei überzeichnet zu wirken.

T2-Elektrotransporter

"Ein T2 - elektrisch?" - das wird sich vielleicht mancher Fragen und denken, man habe sich im Jahr geirrt. Doch tatsächlich bekam der T2 im Jahre 1972 einen vollelektrisch angetriebenen Bruder, der zugleich auch das allererste elektrische Serienfahrzeug von VW war. Da damals natürlich noch nicht an Li-Ion-Akkus zu denken war, musste der Elektrobulli 850 Kilo schwere Bleibatterien spazieren fahren, die den 22 PS starken Motor mit Strom fütterten. Nicht zuletzt dadurch brachte das Fahrzeug stolze 2,2 Tonnen - mit Zuladung sogar drei Tonnen - auf die Waage. Die Höchstgeschwindigkeit betrug etwa 75 km/h.

Wer die etwa 60.000 Mark für dieses Gefährt aufbringen konnte und wollte, erkaufte sich damit nicht nur ein Stück Zukunft, sondern auch eine Reichweite von etwa 70 Kilometern - was den elektrifizierten T2 für den Nahverkehr und Ballungsgebiete interessant machte. Damals wie heute ein Problem: Ladezeiten - war der Akku leergefahren, konnte wahlweise für mehrere Stunden "getankt", oder (im Unterschied zu heutigen Elektroautos) gleich der ganze Akku getauscht werden.

Auf Grund des hohen Preises und der geringen Reichweite blieben die Stückzahlen des elektrischen T2 zwar hinter denen seiner Brüder mit Verbrennungsmotor zurück, dennoch wurden immerhin etwa 150 Fahrzeuge abgesetzt - immerhin schon 40 Jahre, bevor E-Autos zu einer tatsächlichen Alternative geworden sind.

Die lange Karriere des brasilianischen VW T2 Bulli

Der T2 hatte im Laufe seiner Produktionszeit Fans in der ganzen Welt gefunden und sich zu einem Kultobjekt entwickelt. Doch in Brasilien wurde er in besonderem Maße zu einem Kultfahrzeug.

Die Südamerikaner erfreuten sich an seiner Nutzbarkeit und transportierten damit nicht nur Waren oder Möbel, sondern bei Bedarf auch die ein oder andere lebende Kuh - oft auch über der offiziellen Nutzlast. Und in den Personenbussen sieht man immer mal wieder bis zu 20 statt der maximal 9 vorgesehenen Personen. Auch von offizieller Seite wurde der T2 geschätzt und als Polizei-, Kranken-, Feuerwehr- oder auch Behördenfahrzeug genutzt. Doch die große Praktikabilität war und ist nicht der einzige Grund für die große Beliebtheit des Bulli in Brasilien.

Zum einen waren die Brasilianer bereits durch den Käfer, der auch dort ein voller Erfolg war, in großer Zahl zu VW-Fans geworden. Zum anderen wurde durch den weltweiten Status des Bulli als Kultauto, der auch in Brasilien immer größer wurde, die Beliebtheit weiter erhöht. Dort entwickelte sich, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, auch eine - bis heute bestehende - "Bulli-Szene" aus Fans, Liebhabern und Besitzern dieser Fahrzeuge.

Da kommt es nicht von ungefähr, dass als die Produktion 1979 in Deutschland endete, in Brasilien noch lange nicht an ein Auslaufen der Produktion zu denken war. Dort wurde der Bus bis 2006 weiterhin mit dem luftgekühlten Heckmotor gebaut - und danach folgte nicht etwa eine Einstellung des Modells, sondern ein wassergekühlter Motor. Dieser neue Motor leistete mit 80 PS nochmal zehn PS mehr als der stärkste der bis 1979 in Deutschland gebauten Motoren.

Insgesamt wurden bis Ende 2013 mehr als anderthalb Millionen VW T1 und T2 im Werk nahe Sao Paulo hergestellt und verkauft, fast ein Viertel der über sechs Millionen weltweit abgesetzten Fahrzeuge. Doch selbst in Brasilien wurde zu Beginn des Jahres 2014 der Produktion des T2 ein Ende gesetzt. Der Grund dafür lag nicht etwa in einem Beliebtheitsrückgang sondern darin, dass Airbags und ABS für Neuwagen ab 2014 zwingend vorgeschrieben wurden. Eine Verschiebung dieser Regelungen wurde zwar kurz diskutiert, jedoch schnell verworfen. Da die Aufwände und Hindernisse in der Umsetzung für den T2 zu hoch gewesen wären, folgte somit, knapp 35 Jahre später als in Deutschland, seine Einstellung.

T2 "Last Edition"

Mit der Einstellung zum Jahresbeginn 2014 war die Karriere des brasilianischen T2 trotzdem noch nicht ganz vorbei, denn VW erweckte ihn ein letztes Mal unter dem Namen "Last Edition" zum Leben. Und auch hier war der Stellenwert des Bulli bei den Südamerikanern wieder erkennbar: Die Auflage der Last Edition, die eigentlich 600 Stück betragen sollte, wurde auf Grund der enormen Nachfrage kurzerhand auf 1.200 Fahrzeuge verdoppelt, zu einem Preis von etwa 28.000 Euro.

Das Design entsprach größtenteils dem ursprünglichen T2: Viele rundliche Linien und rechts die altbekannte Schiebetür. Wer beim äußeren Betrachten noch keinen Anflug von Nostalgie verspürt, sollte einen Fuß hinein setzen: Das Armaturenbrett beherbergt einen großen Tachometer, daneben die Tankanzeige. Ein bisschen könnte man denken "alles wie damals". In Details wie der zweifarbigen Lackierung, hübschen Fenstergardinen und Weißwand-Reifen hebt sich die Last Edition jedoch spürbar von den früheren T2 ab. Und in einer Sache ist sie sogar modern: Sie verfügt über einen MP3- und USB-Anschluss, um Musik wiederzugeben.

Viele Bulli-Fans in, aber auch außerhalb von Brasilien, werden mit Wehmut verfolgt haben, wie im Dezember 2013, 34 Jahre später als in Deutschland, der endgültig letzte T2 vom Band rollte. Doch auch wenn er nun selbst in Südamerika nicht mehr gebaut wird, wird er dort noch lange auf den Straßen zu sehen sein.

Medien zum VW T2 Transporter, Kombi & andere Modelle:

VW Bulli T3 - der letzte echt Bulli

Auf T1 und T2 folgte konsequenterweise im Jahre 1979 der T3, der zugleich auch das letzte von Volkswagen neu entwickelte Modell war, das über einen luftgekühlten Heckmotor verfügte. In Fankreisen besitzt der T3 außerdem eine Sonderstellung als "letzter echter Bulli", da es der letzte mit traditionellem Heckmotor in Europa hergestellte Bulli war.

Bereits auf den ersten Blick ist erkennbar, dass der T3 sich optisch vom T2 unterscheidet: Das immer noch etwas knuffig wirkende Gesicht des T2 wich einem weniger rundlichen und dafür kantigeren Look, in dem aber dennoch die Bulli-typischen Stilelemente enthalten blieben. Ebenfalls verändert - deutlich kleiner geworden - ist das nach wie vor mittig auf der Front sitzende VW-Logo.

Neben seiner neuen Optik bekam der T3 auch neue Maße - und dadurch deutlich mehr Platz. Doch nicht nur bei den Maßen hat der Bulli nun zugelegt, auch an Gewicht - um mindestens 60 Kilogramm! Trotz der vielen Neuerungen und des Mehrgewichtes blieben die Motoren dieselben wie beim T2: Zwei Vierzylinder mit 50 und 70 PS Leistung. Auch die gewohnte und geschätzte Robustheit seiner Vorgänger führte der T3 fort, durch Modifikationen im Bereich der Stoßfänger erhielt er außerdem eine erhöhte Aufprallstabilität.

Bauformen - und neue Namen!

Die unterschiedlichen Ausführungen der T3-Familie unterschieden sich nicht wesentlich von denen der T2-Familie. Für den Gütertransport war der geschlossene Kastenwagen oder der hinten offene Pritschenwagen besonders geeignet, gefolgt von der "Doppelkabine", die im Wesentlichen als Pritschenwagen konzipiert, jedoch mit einer längeren Kabine ausgestattet ist, in der es sich bis zu 6 Personen bequem machen konnten.

Als Passagiermodelle gab es ebenfalls weiterhin drei Ausführungen: Den Kombi, der mit seinen vielen Fenstern schöne Aussicht für bis zu 9 Personen garantiert und über eine einfache Ausstattung verfügte. Wer es da lieber hochwertiger haben wollte, konnte über den "Bus" nachdenken, der die innen höherwertiger ausgestattete Variante des Kombi darstellte.

Wem das auch noch nicht genug war, der bekam mit dem "Bus L" (das L kann als Kürzel für "Luxus" verstanden werden) neben der gehobenen Innenausstattung auch eine gehobene Gestaltung des Exterieurs.

Beide Modelle - Bus und Bus L - verfügten serienmäßig über verbesserte Lüftungssysteme im Innenraum, Ausstellfenster, Zigarettenanzünder und Armlehnen. Zusätzlich zu diesen Annehmlichkeiten erfreuten zweifarbige Lackierung und verchromte Radkappen und Anbauteile die Käufer.

Im Jahr 1984 mussten sich dann sowohl der Bulli als auch seine Fans etwas umgewöhnen, denn es kamen neue Namen ins Spiel: Der bisherige "Kombi" wurde in Transporter umbenannt. Die gehobenen "Bus"- und "Bus L"-Modelle wurden umbenannt in "Caravelle C" und "Caravelle CL".

Multivan, Campingbus und Sondermodelle

Der bereits von den Vormodellen initiierte Trend, den Bulli als Campingfahrzeug zu benutzen, setzte sich auch beim T3 fort. Darauf ging Volkswagen natürlich ein und bot den T3 als Campingbus an, mit einer entsprechend aufwändigen, von Westfalia entwickelten Innenausstattung. Mit aufsteigender Ausstattungsvielfalt entstanden die Modelle "Camping", "Joker" und "California", sowie "Atlantic" als eine Wohnmobilversion mit isolierten Fenstern. Besonders diese Version erfreut sich heute einer außerordentlichen Beliebtheit und Nachfrage auf den Gebrauchtwagenmarkt.

Als deutlich günstigeres Pendant zu den relativ teuren Campingwagen kam 1985 der "Multivan" auf den Markt. sein großer Vorteil bestand natürlich im spürbar geringeren Preis. Wer sich für einen Multivan entschied, musste zwar auf manche Ausstattungsmerkmale verzichten, bekam dafür aber einen auf Freizeitnutzung und Übernachtung ausgelegten Bus mit einer Liegefläche von knapp 1,90 Metern Länge und 1,60 Metern Breite. Wenngleich es sich beim Multivan um die günstigere Alternative handelte, gingen aus dieser Modellreihe dennoch drei Sondermodelle hervor: Der Multivan Magnum, Multivan Bluestar und Multivan Whitestar. Die beiden letzteren Modelle verfügten über eine beeindruckende Sonderausstattung wie Servolenkung, verstellbare Außenspiegel und - für Camper besonders wichtig - Wärmeschutzglas.

Limited Last Edition - LLE

Da - wie eingangs erwähnt - der T3 besondere Emotionen dadurch weckte, dass er der letzte Bulli mit Heckmotor war, stieg die Nachfrage gegen Ende seiner Produktionszeit noch einmal gehörig an. Die LLE wurde von VW zum Endgültigen Auslaufen der T3-Serie auf den Markt gebracht und verfügte größtenteils über dieselbe luxuriöse Ausstattung wie die zuvor beschriebenen "Star"-Modelle.

Von diesem Modell wurden exakt 2500 Exemplare gefertigt und 2499 - auf Grund der enormen Nachfrage quasi sofort - verkauft. Dies brachte VW in eine problematische Lage, da hunderten VW-Angehörigen einer dieser Busse versprochen worden war. Um dieses Versprechen nun halten zu können, legte VW 1992-1993 zwei weitere Serien auf, namens "Bluestar" (nicht zu verwechseln mit der Multivan-Bluestar-Serie) und "Redstar". Diese besonderen Modelle wurden in einer kleinen Auflage von 500 Stück gebaut und nie im Handel verkauft, sondern an diejenigen VW-Mitarbeiter übergeben, denen eigentlich ein LLE-Modell versprochen worden war.

Fun Fact zum Schluss: Der T3, dessen Produktion eigentlich 1993 endete, wurde noch bis in die frühen 2000er Jahre in Südafrika als "Minibus" und Caravelle weitergebaut - und ausschließlich in Afrika verkauft. Dabei wurden leichte Veränderungen an der Karosserie vorgenommen, größere Fenster verbaut und Ausstattungsmerkmale hinzugefügt, die in Europa nie angeboten worden waren - Dieselmotoren und Abgasreinigung waren bei diesen Modellen jedoch nicht erhältlich.

Medien zum VW T3 Transporter, Kombi & andere Modelle:

VW Bulli T4 bis zum heutigen Modell

Der T4 - Eine neue Ära

Mit dem T4, der 1992 zum "Van of the Year" gewählt wurde, begann ein neues VW Bus-Zeitalter. Der Heckmotor wich einem vorn quer sitzenden Reihenmotor und Frontantrieb. Daher rührte auch eine der bedeutenden optischen Veränderungen: Der T4 war vorn nicht mehr gerade, sondern besaß nun einen Vorsprung unterhalb der Windschutzscheibe, unter dem sich der Motor verbarg. Außerdem war der T4 das erste Modell, das mit zwei unterschiedlichen Karosserielängen bestellt werden konnte, wobei der Aufpreis für die längere Ausführung 1.000 Mark betrug.

Auch im Innenraum hatte sich einiges getan - die Multivan-Ausführung (die serienmäßig nur mit dem kurzen Radstand erhältlich war) bot mit Klapptischen, Einzelsitzen in der zweiten Reihe und einem Bett viel Reisekomfort.

Ausstatungsvarianten

Die Ausstattungslinien wurden zu großen Teilen von der T3-Pallette übernommen: Kastenwagen, Kombi sowie Pritsche mit und ohne Doppelkabine wurden nun unter dem Namen "Transporter" zusammengefasst angeboten. Auch die bereits bekannten Ausführungen als Großraumlimousine "Caravelle" und "Caravelle GL" mit besserer Ausstattung waren in der T4-Generation erhältlich.

Für die Freizeit- und Familiennutzung war auch beim T4 der Multivan die beste Wahl, der über sechs Sitze, eine Kühlbox und weitere nützliche Ausstattungsmerkmale verfügte. 1993 kam die "Allstar"-Variante als deutlich gehobenere Version des Multivan hinzu. Abgeschlossen wurde die Freizeit-Modellpallette von den bekannten "California"-Modellen, die durch ihr markantes Hochdach noch mehr Platz im Innenraum boten.

Komplett neu hingegen war die 1997 eingeführte Caravelle Business-Ausführung. Mit edler Lederausstattung richtete sich an wohlhabende und geschäftlich reisende Menschen. Bis zur Einführung der Luxuslimousine Phaeton blieb diese Ausführung das teuerste Modell von VW.

Der VW T5 & T6

2003 trat der T5 die Nachfolge des T4 an - ebenfalls mit Vorderradantrieb und einem vorn quer eingebauten Motor. Wahlweise war der T5 auch mit Allradantrieb und einem Automatikgetriebe bestellbar.

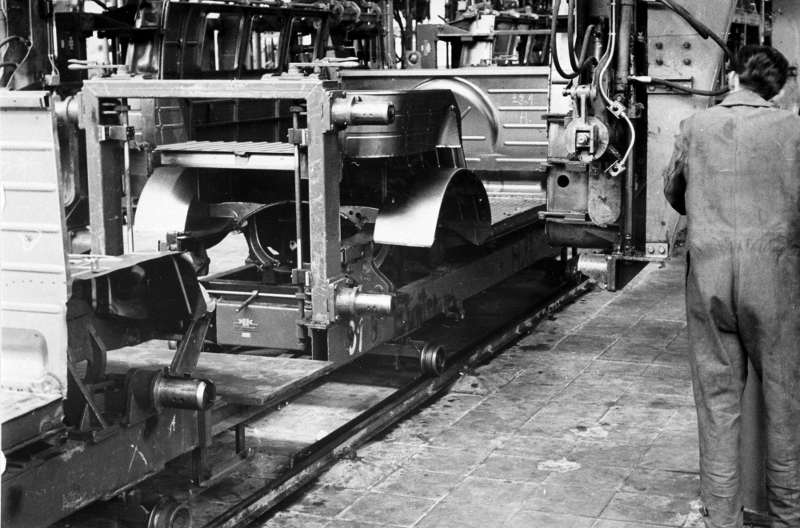

Äußerlich neu gegenüber dem T4 war, dass die Seitenwände keine senkrechte Naht mehr aufwiesen, da diese nun aus einem einzigen Blechteil hergestellt wurden. Außerdem wurden die Frontscheinwerfer überarbeitet und der Bus erhielt größere Rückleuchten in streifen- statt wie beim T4 kachelförmiger Anordnung.

Im Gegensatz zu den optisch deutlichen Unterschieden blieben die erhältlichen Bauformen mit Transporter (Kombi, Kastenwagen, Pritsche und Doppelkabine) und den vom T4 bekannten PKW-Modellen Caravelle, Multivan und California nahezu unverändert. Zu Veränderungen am Angebot hätte es auch wenig Anlass gegeben, angesichts der ungebrochenen großen Nachfrage nach VW-Bussen.

2009 erhielt der T5 ein Facelift - und hieß fortan T5.2. Neben Neuerungen im Innenraum wurden die Scheinwerfer verbreitert, der Kühlergrill in eine modernere Form gegossen und diverse technische Verbesserungen vorgenommen.

VW T6: Streng genommen handelt es sich bei der Einführung des T6 um das zweite Facelift des T5, doch VW hat hierbei auch gleich die Umbenennung in T6 vorgenommen. Im Rahmen dieses Facelifts wurden Motorhaube, Kotflügel, Kühlergrill und Scheinwerfer weiter überarbeitet. So erhielt der T6 ein gegenüber dem T5.2 noch deutlich moderner wirkendes Erscheinungsbild.

2019 Folge dann das erste (bzw. aus Sicht des T5 dritte) Facelift: Der Kühlergrill ist weiter gewachsen, dafür sind die Scheinwerfer wieder etwas schmaler geworden.

Am Modellangebot bzw. den erhältlichen Ausführungen hat VW auch im Rahmen der Facelifts des T6 nichts Wesentliches verändert. Wenngleich der VW-Bus vom T1 zum T6 deutlich modernisiert hat und von einem knuffigen Bus zu einem echten, kantigen Transporter geworden ist, so hat das Angebot an verschiedenen Bauweisen selbst heute noch seine Wurzeln in den ersten T-Modellen.

Zukunftsausblick

Neben den verbrennungsmotorisierten Versionen wird, zusammen mit der Firma Abt, auch eine vollelektrische Version des T6 entwickelt, womit sich der VW-Bus ins nächste Kapitel der Automobilindustrie vortastet.

Ebenfalls gespannt sein darf man auf den VW ID.BUZZ, der nicht nur vollelektrisch sein wird, sondern auch wieder auf Designmerkmale des T1 zurückgreift: Ein großes VW-Logo in der Mitte, drei große Fenster links und deutlich rundlichere Linienführungen, als beim T6. Die vom ID.BUZZ geweckten Emotionen sind sicher nicht die gleichen wie beim T1, dennoch ist er eine geschickte Kombination von kulturträchtigen Designmerkmalen mit den futuristischen Elementen vollelektrischer Fahrzeuge. [Autor: Finn Mettler]

Bildergalerie zum VW Bulli (T1 bis T6)

Zu den Videos:

Interessante Artikel im Web:

Fest der Freiheit: Bullis auf Fehmarn

https://www.volkswagen-newsroom.com/de/storys/fest-der-freiheit-bullis-auf-fehmarn-5109

Brasilien beendet VW T2 Bulli Produktion

https://www.sueddeutsche.de/auto/vw-beendet-produktion-des-t2-der-letzte-bulli-1.1846558

vw-bulli.de

http://www.vw-bulli.de/geschichten

VW Bulli kaufen auf Classic-Trader

https://www.classic-trader.com/de/automobile/vw-bulli

VW Bulli auf Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/VW-Bus

Copyright der Fotos:

Ein Großteil der Fotos wurden von der Volkswagen AG zur Verfügung gestellt.

Weitere Fotos sind von Pixabay: (Urheber: Matthias Lemm - Grüner VW T1 Samba 1966; Bernswaels - VW-T1-Innenraum; Madalyn Eudy - VW-T1-Bulli-Cockpit; Holzijue - VW-T1-als-Rettungswagen; Rudi Nockewel - VW-Bulli-T1-Pritsche; Rock Freund - VW Bulli T1 mit Hippie Bemalung;