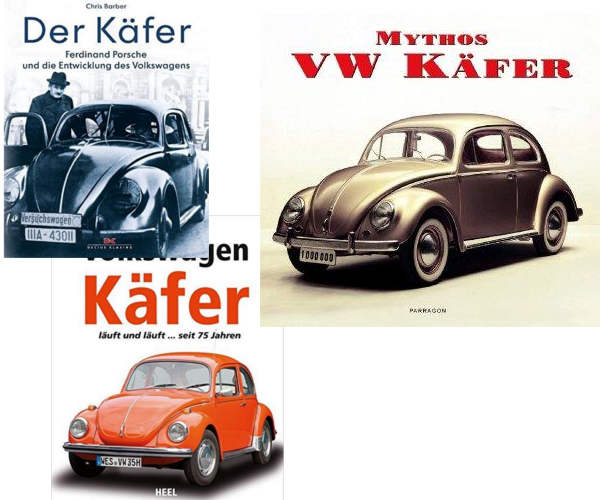

Der VW Käfer ist ein legendäres Automodell der heutigen Volkswagen AG und war bis Juni 2002 mit über 21,5 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Automobil der Welt, bis er diesen Titel an seinen Nachfolger aus dem selben Hause, den VW Golf, weitergab. Erstmalig auch wurde eigens zum Bau eines Fahrzeugtyps auf der grünen Wiese eine neue Stadt gegründet: Wolfsburg. Der andere Nachfolger vom Käfer ist der New Beetle, er wird in Mexiko hergestellt und ist seit 1998 im sogenannten Retro-Design erhältlich.

Die Namensgebung

Die New York Times benutzte am 3. Juli 1938 in einem Artikel möglicherweise zum ersten Mal die Bezeichnung "Käfer", der die Vision von "Tausenden und abertausenden von glänzenden kleinen Käfern, die bald die deutschen Autobahnen bevölkern werden", ausmalte. Offiziell hieß das Auto jedoch "KdF-Wagen" (Kraft durch Freude). Nach unbestätigten Informationen soll bereits Adolf Hitler gegenüber Porsche die Stromlinienform mit den Worten wie ein Käfer angeregt haben.

Nachdem der Wagen Anfang der 1950er Jahre mit wachsendem Erfolg in die USA exportiert wurde und im Land der opulenten Straßenkreuzer als erschwingliches, sparsames und robustes Gebrauchsauto populär geworden war, bürgerte sich dort der halb spöttisch, halb liebevoll gemeinte Spitzname "Beetle" oder "Bug" ein. Erst in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, nachdem mit Herbie, ein toller Käfer das Auto sogar zum Filmstar wurde, übernahm der VW-Konzern den inzwischen auch in Deutschland gängigen Namen für seine Werbekampagnen. Wenn man noch 1960 sagte, man fahre einen VW, war jedem klar, dass der Typ 1 gemeint war, da außer dem Typ 2 (VW-Bus) kein weiteres Auto von Volkswagen gebaut wurde. In Deutschland hat sich erst mit Erscheinen des Golf 1974 die Bezeichnung "Käfer" allgemein durchgesetzt, da von diesem Zeitpunkt an die Unterscheidung notwendig wurde.

Die Entwicklung des VW Käfers

Ein detailliertes Konzept des Käfers wurde schon 1925 von Béla Barényi entworfen, was lange Zeit von der Firma Porsche bestritten wurde. Diese gab den Firmengründer Ferdinand Porsche als Konstrukteur an. Erst durch ein Gerichtsurteil konnte Barényi 1953 seine Urheberschaft und damit seine Ansprüche durchsetzen.

Ein detailliertes Konzept des Käfers wurde schon 1925 von Béla Barényi entworfen, was lange Zeit von der Firma Porsche bestritten wurde. Diese gab den Firmengründer Ferdinand Porsche als Konstrukteur an. Erst durch ein Gerichtsurteil konnte Barényi 1953 seine Urheberschaft und damit seine Ansprüche durchsetzen.

Ebenfalls umstritten und nicht eindeutig geklärt sind die frühen Beiträge von Dr. Josef Ganz zur Entwicklung des Ur-Käfers. Der erste Prototyp von Ganz wurde 1930 bei den Nürnberger Ardie-Werken gebaut (siehe dazu auch den unten aufgeführten Weblink zu Technology Review). Bevor mit den NSU-Prototypen der offiziell anerkannte Weg der "Volkswagengeschichte" begann, entwickelte Ferdinand Porsche 1931 den Porsche Typ 12. Schon 1932 wurden drei Wagen bei Zündapp in Nürnberg gebaut und erprobt. Ein Fahrzeug überlebte bis 1945, als es bei einem Bombenangriff auf Stuttgart zerstört wurde. Das Modell einer Limousine befindet sich heute im Nürnberger Museum Industriekultur.

Erwin Komenda, Porsches Chefdesigner, entwickelte die Form der Käferkarosserie, die millionenfach nach seinen Vorstellungen gebaut wurde, während Franz Xaver Reimspiess den Boxermotor und das VW-Logo entwarf. Auch um die Urheberschaft dieses Logos wird seit Jahren zwischen dem ehemaligen Münchner Wirtschaftsgrafiker Nikolai Borg und der VW AG ein Rechtsstreit ausgetragen.

Als direkter Vorläufer des Käfers gilt der 1933 von Hans Ledwinka für das tschechoslowakische Tatra-Werk entwickelte Prototyp V-570 und der Typ T97. Ausschlaggebend für den Bau eines Prototyps war ein mit 20.000 Reichsmark (RM) dotierter Auftrag, den Porsche am 22. Juni 1934 vom Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie erhielt. Innerhalb von 10 Monaten sollte er den ersten Prototyp des Volkswagens vorstellen. Am 3. Juli 1935 war die erste Präsentation in der Öffentlichkeit. Dreißig Versuchsfahrzeuge gingen von April bis August 1937 auf ausgedehnte Testfahrten quer durch Deutschland. Es handelte sich um Typ-30-Testwagen (985 ccm, 22 PS bei 3200 min-¹), die von Mitgliedern der SS (in Zivil) mindestens 50.000 km pro Fahrzeug gefahren wurden.

Tatra verklagte VW vor Kriegsbeginn auf Schadenersatz. Erst 1961 wurde der Rechtsstreit mit Zahlung von drei Millionen DM an Tatra beigelegt. Dieses Geld fehlte nun VW für die Entwicklung eines Nachfolgemodells, das erst 1974 als VW Golf vorgestellt wurde. Daher wurde der Käfer diversifiziert (Cabrio, Motorisierung, Ausstattung usw.).

Die Technik des VW Käfers

Charakteristisch für den VW-Käfer ist der luftgekühlte Vierzylinder-Boxermotor im Heck und die Aufteilung des Fahrzeugs in Bodenplatte und Karosse ("Häuschen"). Dieses Konzept blieb während der ganzen Produktionszeit gleich, während in den 1960er und 1970er Jahren sowohl die Luftkühlung als auch der Heckmotor aus dem Automobilbau sonst weitgehend verschwanden und schon in den 1950er Jahren die selbsttragenden Karosserien ohne separates Fahrwerk im Automobilbau Standard wurden.

Ebenso typisch wie der Boxermotor ist die vordere Kurbellenker- bzw. Traghebelachse für den VW Käfer (ausgenommen die Modelle 1302 und 1303). Radaufhängung und Radführung übernehmen bei diesem patentierten System je zwei kurze Längslenker ("Gelenkparallelogramme") links und rechts, die an übereinander angeordneten Achsrohren mit Drehfederelementen angebracht sind. Die vorderen Federelemente oder "Federpakete" bestehen aus Blattfedern. Die hintere Pendelachse wird an Längsschubstreben geführt, die mit im Rahmenträger gelagerten Drehfederstäben (Rundstäben aus Stahl) verbunden sind. (Das gleiche Prinzip der Radaufhängung findet sich beim Auto-Union-Rennwagen der 750-kg-Formel.)

Am Anfang hatte der Käfer Seilzugbremsen ohne Längenausgleich, erst bei den Export-Modellen Anfang der 1950er Jahre gab es hydraulische Bremsen. Der VW Standard wurde erst 1963 auf die weniger schiefziehende und leichter einzustellende Hydraulik umgestellt.

Ein Merkmal der ersten Käfer-Serie war das aus zwei halbovalen Scheiben bestehende Heckfenster, das durch einen Mittelsteg geteilt war. Diese Konstruktion führte später für die Modelle bis Baujahr 1953 zu dem Namen "Brezelkäfer". Dies war allerdings kein Styling, sondern die Antwort auf die starke Wölbung der Karosserie; erst in den fünfziger Jahren erlaubte die Technik die Massenherstellung eines gewölbten Einscheibenfensters.

Die Käfer-Technik wurde ab Mitte der 1950er Jahre auch Grundlage für ein Nutzfahrzeug, den VW-Transporter. Er hatte einen Käfermotor und ähnliche Radaufhängungen, aber einen mit zwei Längsträgern verschweißten teiltragenden Aufbau ohne Plattformrahmen. Der Käfer blieb bis 1961 der einzige Pkw aus Wolfsburg, das Coupé Karmann Ghia wurde in Osnabrück gebaut. Dies war im Wesentlichen auf den Generaldirektor Heinrich Nordhoff zurückzuführen, der stets nur den Käfer verbessern, aber den Kunden keinen anderen Wagentyp anbieten wollte, um die Produktion möglichst rationell zu halten. Ab jenem Jahr aber bot VW den vom Käfer abgeleiteten größeren VW 1500 an ("VW Typ 3"), der etwas geräumiger war und moderner aussah. Er hatte einen flacheren Motor, deshalb eine größeren hinteren Kofferraum, besonders die viel verkaufte Kombiversion ("Variant"). Aber auch der Typ 3 hatte weiter einen luftgekühlten Boxermotor im Heck und den Plattformrahmen mit verschraubtem Aufbau und die in der Fachpresse für den Komfort gelobte, jedoch wegen schlechter Fahrsicherheit kritisierte hintere Pendelachse mit Drehstabfederung.

Das elektrische Bordnetz der ersten VW Käfer hatte wie damals üblich 6 Volt. Seit den frühen 1960er Jahren wurde ein 12-Volt-Bordnetz als Option angeboten, z. B. für Behördenfahrzeuge (Polizei-Käfer mit Funk). Im Oktober 1967 bekamen die Export-Modelle (mit den nun höhergelegten Europa-Stoßstangen) eine 12-Volt-Ausrüstung; nur der Standard-Käfer (mit den Stoßstangen alter Form) hatte noch 6 Volt. 1972 wurden alle Käfer-Modelle auf das leistungsfähigere 12-V-Netz umgestellt.

Auf Wunsch gab es seit 1962 eine elektro-pneumatisch gesteuerte Viergang-Halbautomatik (automatische Kupplung) von Fichtel & Sachs "Saxomat". Seit 1967 wurde optional eine Dreigang-Halbautomatik mit Drehmomentwandler angeboten. Diese Automatik-Käfer waren anstelle der alten Pendelachse mit Antriebswellen in den Achsrohren mit einer fahrsichereren Schräglenkerhinterachse mit offenen Antriebswellen versehen. Diese Achse wurde auch für die Modelle 1302 und 1303 ab 1970 verwendet, zusammen mit einer McPherson-Aufhängung vorne. Das Reserverad lag nun unter dem vergrößerten vorderen Kofferraum, in den vier Getränkekisten passten.

Mit Einführung des Modells 1303 bekam die Karosserie eine gebogene Panorama-Windschutzscheibe (da die Frontpassagiere nach einer geplanten, aber nie rechtskräftig gewordenen US-Vorschrift bei einem Unfall nicht mit dem Gesicht gegen die Scheibe prallen durften) und eine Lüftungsanlage mit zweistufig regelbarem Gebläse. Das Modell 1303 LS (1972 bis 1975) war der technische Höhepunkt der Serienkäfer : ein hochwertig verarbeiteter Wagen, bequem und gut gefedert, fahrsicher dank McPherson-Federbein-Vorderachse und Schräglenkern hinten, ein relativ großer Innenraum, ein zufriedenstellender Kofferraum und eine wirksame Heizung samt Lüftung. Das Niveau der Konkurrenz ließ sich auch mit diesen Verbesserungen bei einem 40 Jahre alten Konzept nicht ganz erreichen. Mit der größte Nachteil war der hohe Spritverbrauch – 13 Liter auf 100 km mit dem 50-PS-Motor waren möglich. Das lange Festhalten am Käfer war einer der Gründe für die Krise des VW-Konzerns Anfang der siebziger Jahre.

Wegen seiner einfachen Technik war er ein idealer Bastlerwagen. Viele Änderungen z. B. Einbau von Porschefelgen war ohne Schwierigkeiten möglich. Es gab sogar einen Kompressor (Judson) aus Amerika, der über einen zusätzlichen Keilriemen angetrieben wurde...

Das Dritte Reich

Adolf Hitler war begeistert vom VW und legte 1938 den Grundstein für das erste Volkswagen-Werk. Rund ein Jahr später sollte die Auslieferung der KdF-Wagen beginnen. Ursprünglich sollte das Auto für 990 RM verkauft werden. Der Zweite Weltkrieg verhinderte diese Pläne, bis Kriegsanfang wurden weniger als 700 Käfer fertig gestellt. Weil im VW-Werk ab 1939 ausschließlich für den Kriegsbedarf produziert wurde, bekam keiner der über 330.000 Interessenten, von denen viele bereits Geld für den Wagen angespart hatten, einen Käfer geliefert. Bis Kriegsbeginn waren 278 Millionen Reichsmark auf einem Berliner Konto der Arbeitsbank verbucht, das bedeutet, dass sehr viele KdF-Sparer ihr Sparbuch mit 990 RM vollgeklebt und so einen Anspruch auf Lieferung eines Käfers erworben hatten. In den Kriegsjahren wurden jedoch statt der versprochenen zivilen Käfer etwa 60.000 Kübel- und Schwimmwagen und verschiedene andere Rüstungsgüter produziert.

1961 schloss das Werk einen Vergleich mit den ehemaligen KdF-Sparern. VW räumte Käfer-Sparern mit vollgeklebtem KdF-Sparbuch einen Rabatt von 600 DM auf einen Neuwagen ein, knapp ein Sechstel des Neupreises der preiswertesten Version. Wer sich mit Barem abfinden lassen wollte, erhielt für ein gefülltes Sparbuch lediglich 100 DM.

Die Machthaber des Dritten Reichs hatten es verstanden, den Motorsport für ihre Propaganda zu nutzen, und analog zu den Erfolgen der Silberpfeile und der Auto Union Rennwagen sollten auch seriennahe Fahrzeuge ihre Leistungsfähigkeit in einem deutschen Gegenstück zu der Langstrecken-Rallye Lüttich-Rom-Lüttich beweisen. Geplant war eine Fernfahrt von Berlin nach Rom im September 1939. Im Frühjahr wurde Ferdinand Porsche von Vertretern der Arbeitsfront aufgefordert, auf der Basis des KdF-Wagens einen Sportwagen für diesen Wettbewerb zu konzipieren. Porsches Konstrukteure konnten auf ein privates Konzept zurückgreifen, nach dem der als Berlin-Rom-Wagen bekannt gewordene Typ 60 K 10 bzw. Porsche Typ 64 entstand. Drei Stück dieses stromlinienförmigen Fahrzeugs wurden gebaut; zum Renneinsatz kamen sie nicht, weil vor dem Veranstaltungstermin der Krieg ausbrach. Zwei Fahrzeuge haben den Krieg nicht überdauert. Den dritten Berlin-Rom-Wagen kaufte der Österreicher Otto Mathé, der bis in die 1950er Jahre Rennen damit fuhr. Danach war Mathé mit seinem Berlin-Rom-Wagen noch oft bei Oldtimer-Veranstaltungen zu sehen. 2005 wurde der "Berlin-Rom-Wagen" nach Amerika an den Comedian Jerry Seinfeld verkauft.

Die Nachkriegszeit

Die Grundlage der Erfolgsgeschichte des VW-Käfers wurde in der Nachkriegszeit gelegt. 1945 bekam der Produktionsstandort, an dem bereits 17.000 Menschen lebten, den Namen Wolfsburg. 1946 wurde der erste Käfer ausgeliefert (Standardlimousine, Typ 11" Brezelkäfer"). Nach Beseitigung der massiven Kriegsschäden am VW-Werk kam die Produktion 1948 langsam wieder ins Rollen.

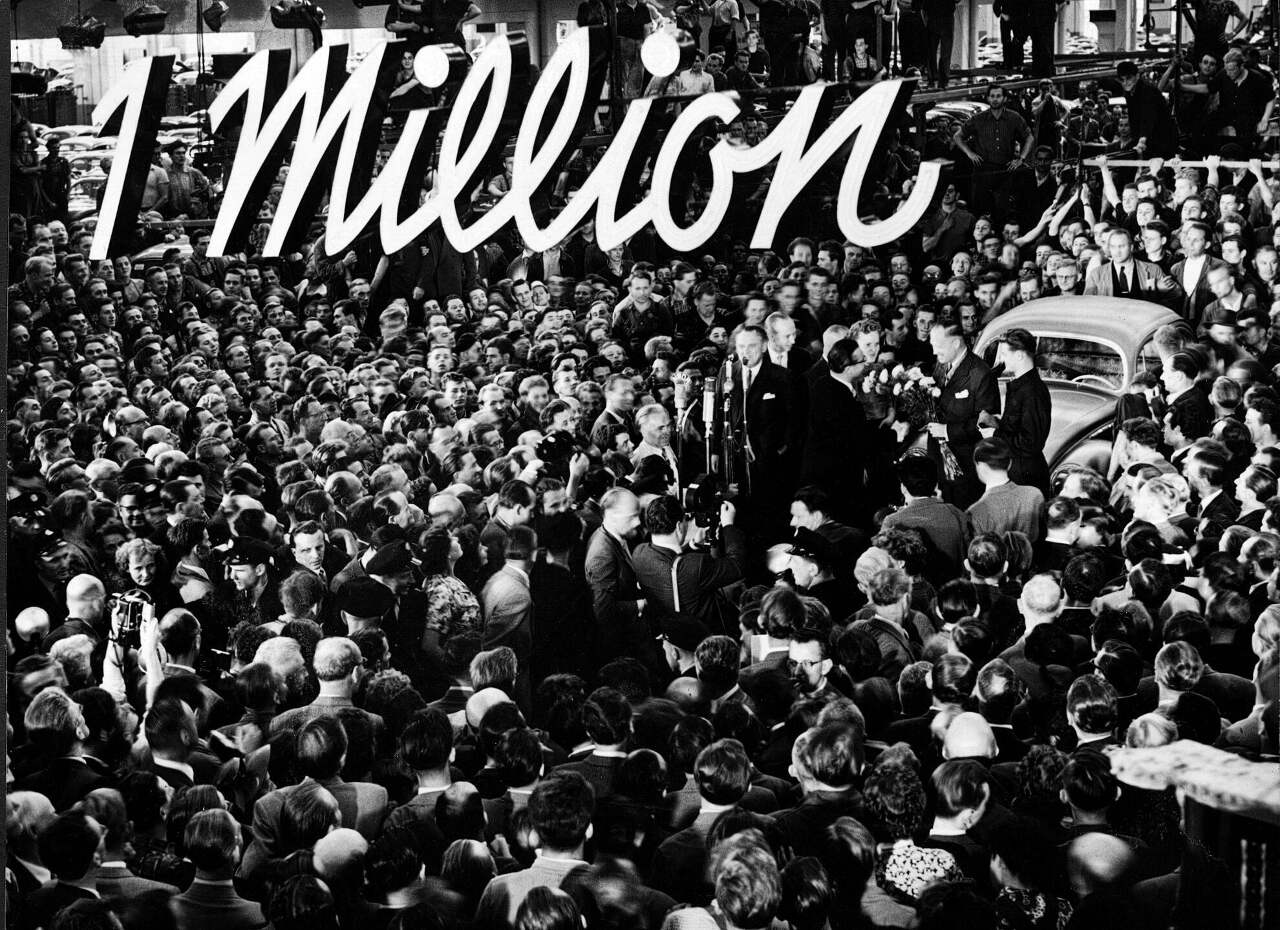

Am 5. August 1955 wurde der millionste Käfer gebaut. Wie kaum ein zweites Produkt symbolisierte er das Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre im Westen Deutschlands.

VW setzte auf Weiterentwicklung des Modells bis zum (Beinahe-)Kollaps des Unternehmens. Am deutlichsten waren die Veränderungen der Karosserie:

bis 1953 das Brezelfenster,

ab 1953 ovales Rückfenster,

1957 rechteckiges Heckfenster und Heckklappe für rechteckige Kennzeichen, 1963 wieder ein größeres Heckfenster,

1964 größere Seitenfenster, 1967 Generalüberholung der Optik mit aufrecht stehenden Scheinwerfergläsern, kastenförmigen Stoßstangen und Wegfall der Sicke auf der Motorhaube

Die 70er Jahre

Technischer Höhepunkt war im August 1970 (zum Modelljahr 1971) das Modell 1302: langer Vorderwagen mit McPherson Federbeinen, im Kofferraumboden verborgen liegendes Reserverad, Schräglenker-Hinterachse, die vorher ausschließlich in den Automatik-Käfern verwendet wurde, 50 PS-Motor im S-Modell.

Am 17. Februar 1972 war es ein 1302 S in Hellblaumetallik, der als 15.007.032. Fahrzeug vom Band lief und damit als Weltmeister Fords Modell T, die legendäre Tin Lizzy als meistgebautes Auto ablöste.

Mit dem Modelljahr 1973 (Produktionsstart August 1972 nach den Werksferien) wurde der 1303 eingeführt (Technik wie 1302, jedoch mit völlig neuem Armaturenbrett und gewölbter Scheibe, ein Tribut an die US-Sicherheitsvorschriften), als Cabrio und legendär als Variante Gelb-Schwarzer-Renner mit Rallye-Optik in Serie.

Im August 1974 ersetzte der VW Golf die Käfer-Produktion in Wolfsburg. Gleichzeitig wurde die Weiterentwicklung des Käfers und die Produktion der modernen Variante 1303 eingestellt. Trotz der kurzen Bauzeit waren die großen Modelle noch lange häufig auf den Straßen anzutreffen, da sie wegen des größeren Komforts und der besseren Straßenlage beliebt waren.

Neben den "großen Käfern" 1302 bzw. 1303 wurde auch die auf dem Urkäfer basierende Spar-Version (VW 1200 bzw. VW 1300) weiter produziert. Die letzte Käfer-Limousine aus deutscher/europäischer Fertigung lief in Emden am 19. Januar 1978 vom Band. Das Cabrio auf Basis des 1303 wurde bei Karmann in Osnabrück bis 1980 weitergebaut und war lange Zeit das erfolgreichste Cabrio aller Zeiten (später abgelöst vom Golf-Cabrio).

Der Mexiko-Käfer

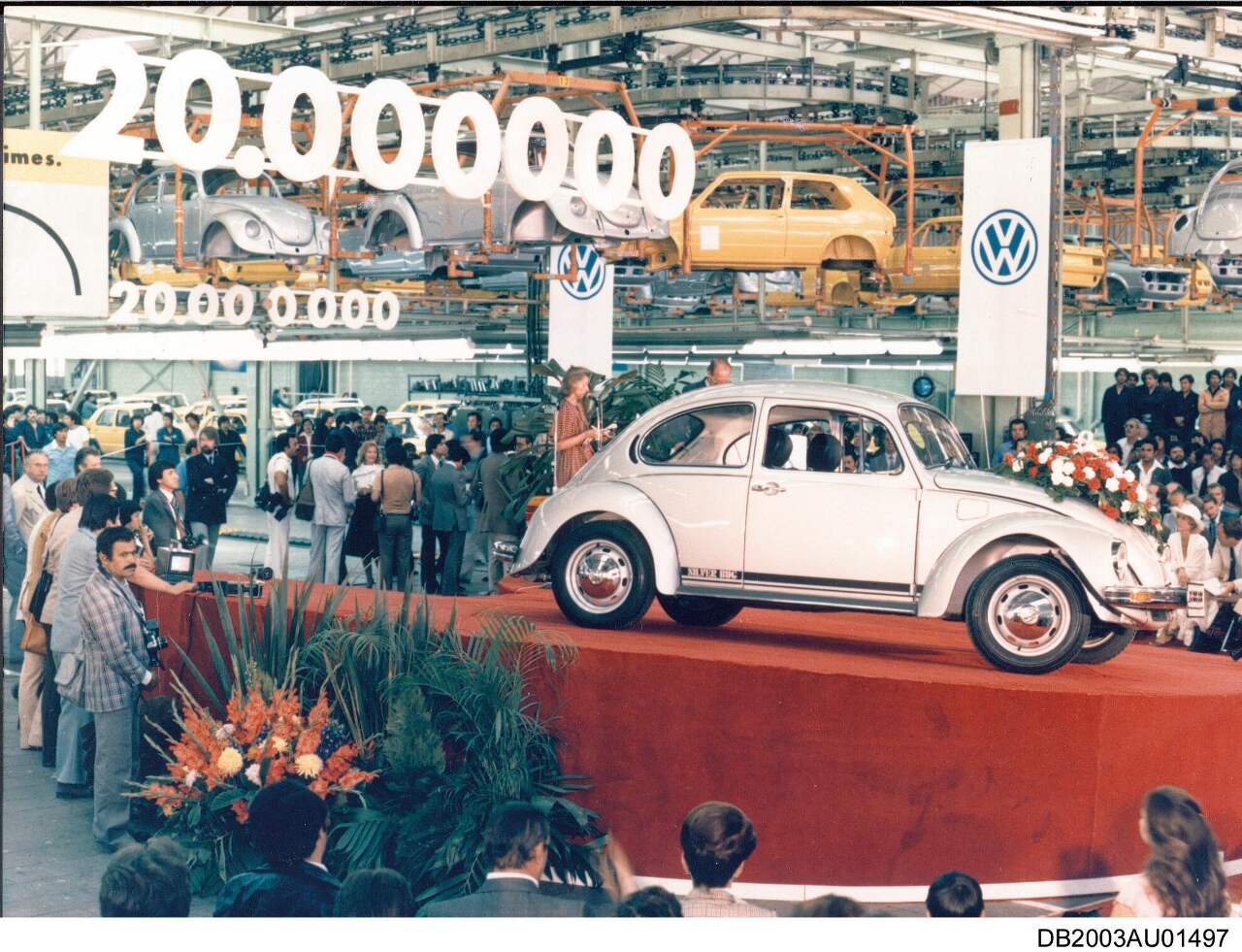

In Mexiko wurde 1981 der 20-millionste Käfer gebaut (Basis: VW 1200). Hier wurde der Käfer auch gern als Taxi eingesetzt, für einen bequemeren Einstieg des Fahrgastes in die enge zweitürige Kabine wurde meist durch einen ausgebauten Beifahrersitz nachgeholfen. Die Produktion wurde im Sommer 2003 eingestellt.

In Mexiko-Stadt prägen die grünen Taxis nach wie vor das Bild des Straßenverkehrs.

Die letzte offizielle Lieferung nach Deutschland wurde am 12. August 1985 auf den Weg geschickt. Jedoch gab es in den folgenden Jahren freie Importeure, die Käfer aus Mexiko nach Deutschland verbrachten.

Der Käfer kam im fernen Exil zum Modelljahr 1993 sogar noch in den Genuss einiger technischer Neuerungen wie Digifant-Einspritzung und geregelten Katalysator für den nunmehr 50 PS (DIN) starken Motor.

Die Handelskette Rewe sorgte im Juli 1995 für Furore, als sie den Käfer in Deutschland in ihren Supermärkten anbot. Andere Händler nahmen die Idee auf und importierten im Anschluss ebenfalls Fahrzeuge aus Mexiko.

1994 stellte Volkswagen den Concept 1 vor, ein Auto, das vom Design stark an den ursprünglichen Käfer erinnert. Seit 1998 wird das Modell als New Beetle neben dem Käfer ebenfalls im mexikanischen Puebla (ca. 70 km südöstlich von Mexiko-Stadt) in Serie produziert und seit 2003 um ein Cabrio ergänzt.

Eine neue mexikanische Taxi-Verordnung versetzte dem kleinen Krabbeltier nach offiziellen Angaben schließlich den Todesstoß. Um Überfällen in Taxis vorzubeugen, durften fortan nur noch viertürige Fahrzeuge zugelassen werden. Mit Ausbleiben der Taxi-Bestellungen reduzierte sich angeblich die Nachfrage zu stark für eine Fortführung der Produktion. Eine viertürige und verlängerte Variante, die es in den 1950er Jahren in Deutschland kurzzeitig als Berliner Taxi gab, war aber keine Alternative für die Großserie. Ein solches viertüriges Käfer-Taxi steht heute im Automuseum von VW.

Tatsächlich gibt es in Mexiko bis heute kein Gesetz, das vorschreibt, dass Taxis viertürig sein müssen. In Mexiko-Stadt wurde lediglich die Anschaffung neuer viertüriger Fahrzeuge von der Stadtverwaltung finanziell gefördert. Dies hatte aber nicht den gewünschten Erfolg, da nur die wenigsten Taxiunternehmer Neuwagen einsetzen können. Auch beim Käfer erfolgte in der Regel der Umbau und die grün-weiße Lackierung erst nach ein paar Jahren. Zuerst waren diese Käfer meist als Kurierfahrzeug bei großen Firmen im Einsatz.

Última Edición

Die letzte Serie mit dem Namen Última Edición wurde Anfang Juli 2003 vorgestellt. Davon wurden 2.300 Exemplare gebaut (Bernd Wiersch, "Die Käfer-Chronik", 2005, S. 286). Die Wagen sind in zarten Pastelltönen lackiert (aquarius blue und harvest moon beige), haben farblich passende Felgen mit Weißwandreifen, Chromzierleisten und wie in den 60er ein Wolfsburg-Emblem auf der Kofferraumhaube sowie dem Lenkrad.

Insgesamt wurden weltweit 21.529.464 Käfer gebaut. Die Verkaufszahlen übertrafen 1972 den Rekord des Ford T-Modells, genannt Tin Lizzy. Der letzte Käfer lief schließlich am 30. Juli 2003 vom Band. Das aquarius blue farbene Modell erhielt einen Platz in der Sammlung von VW.

Aber auch andere Modelle der letzten Version sind noch für einen Sonderstatus gut: Der vorletzte Käfer (harvest moon beige) z. B. ist in Hamburg auf die zum Axel Springer Verlag gehörende Zeitschrift Auto Bild zugelassen und nimmt regelmäßig an Ausfahrten teil.

Mehrere Fahrzeuge aus der Última Edición beschäftigten wegen der zur Zulassung vorgeschriebenen, aber beim Käfer fehlenden Motordiagnose-Anzeige (OBD) zunächst die Gerichte, bis sie im Jahr 2004 nach einem Rechtsstreit des letzten Importeurs (Omnicar AG, München) mit dem Freistaat Bayern zugelassen werden durften. Die Zulassung ermöglichte eine Ausnahmegenehmigung des bayerischen Wirtschaftsministeriums, jedoch nur mit einigen Auflagen wie einer jährlich durchzuführenden Abgasuntersuchung.

Ein Modell wurde Papst Johannes Paul II. zum Geschenk gemacht, der bereits als junger Priester in Polen Käfer gefahren war.

Der südamerikanische Markt

Mitte der 1990er war der Käfer in Südamerika so beliebt, dass sogar die Produktion der brasilianischen Variante wieder aufgenommen wurde: der 1200er mit alter Technik und der 1960er-Jahre-Karosserie, erkennbar an den kleinen Fenstern, die es in Deutschland nur bis Mitte 1964 gegeben hatte. VW in Wolfsburg unterstützte die brasilianische Niederlassung, indem der komplette Satz der teuren und schweren Presswerkzeuge der alten Käfer-Karosserie nach Brasilien verschifft worden war. Vereinzelt fanden Brasilien-Käfer per Einzelimport auch den Weg nach Europa.

Produktionsstandorte

Deutschland: Werke Wolfsburg, Emden, Hannover, Osnabrück, Braunschweig

restliche Welt: Australien | Belgien | Brasilien | Costa Rica | Indonesien | Jugoslawien | Irland | Malaysia | Mexiko | Neuseeland | Nigeria | Peru | Philippinen | Portugal | Singapur | Südafrika | Thailand | Uruguay | Venezuela

Der Käfer im Motorsport

Der Käfer hat eine lange Tradition im Amateur-Motorsport. Aufgrund seiner kompakten Bauweise und seines niedrigen Gewichts ist der Käfer eine perfekte Basis für einen Dragster. Als die NHRA Mitte der 1960er Jahre Beschleunigungsrennen in Süd-Kalifornien organisierte, fuhren die ersten, umgebauten VW Käfer gegen die großen, amerikanischen V8-Boliden. Obwohl leistungsmäßig unterlegen, konnten die sehr leichten Fahrzeuge trotzdem mithalten.

Da viele Rennklassen plötzlich von VW Käfern beherrscht wurden, Volkswagen offiziell aber solche Rennen finanziell nicht unterstützte, übten die großen amerikanischen Automobilhersteller, die mit viel Geld an solchen Veranstaltungen beteiligt waren, Druck auf die NHRA aus. Ab Mitte der 1970er wurde das RegelVW Käferwerk der NHRA soweit geändert, dass Rennwagen auf VW Käfer-Basis nicht mehr regelkonform gebaut werden konnten. Heute gibt es spezielle Klassen allein für VW Käfer, in denen professioneller Motorsport betrieben wird.

Der VW Käfer wird zurzeit auch in einer eigens für ihn geschaffenen Rennserie eingesetzt, dem Uniroyal Funcup. Die Rennwagen bestehen aus einem Gitterrohrrahmen mit der Glasfaserkarosserie eines Käfers. Motor und Getriebe stammen aus dem VW Golf und sind verplombt, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

Filme

Es gab mindestens zwei Filmreihen mit dem VW Käfer in der Hauptrolle: Die amerikanische Herbie-Serie, gestartet in den 1960er Jahren und der deutsche Dudu aus den 1970ern...

Modellgeschichte

Limousine

Die Entwicklungen Porsches liefen über mehrere Versuchsträger. Zunächst wurden drei Prototypen bei Mercedes in Stuttgart gebaut, und diese in Berlin dem "Führer" vorgestellt. Dieser war von den Wagen angetan und gab die Fortsetzung der Arbeiten in Auftrag, mit Unterstützung der Reichsarbeitsorganisation.

Prototyp (1934-1946)

- 1935 wurden von dem verbesserten "Versuchswagen 30" 30 Exemplare gebaut und intensiven Erprobungen unterzogen, einschließlich Hochgebirgs- und Passfahrten an der neu eröffneten Großglockner-Hochalpenstraße.

- 1936 Der später weiter verbesserte Typ 60 entsprach schon weitestgehend dem später als Serienmodell geplanten Wagen.

Serienmodell

- 1936 kamen die Standardmodelle Volkswagen als Limousine und als Cabrio heraus.

Varianten im Zweiten Weltkrieg

- Die ab 1939 in recht wenigen Exemplaren produzierte Standardlimousine wich von der letzten Erprobungsserie kaum ab.

- Ab 1941 entstand der Typ 82 "Kübelwagen".

- 1942 kam der Typ 87 heraus, eine Allrad-getriebene Limousine mit überdimensionierten Geländereifen und Fünfgang-Getriebe.

- 1942 entstand der Typ 128, ein Allrad-getriebenes Amphibienfahrzeug, von dem ungefähr 150 Fahrzeuge gebaut wurden.

- Ab 1942 gab es den Typ 166, ebenfalls ein Amphibienfahrzeug mit Allrad-Antrieb, das mit 14.265 gebauten Fahrzeugen ein Meilenstein der Fahrzeugentwicklung war.

- 1942 entstand der Typ 155, ein Halb-Ketten-getriebener "Kübelwagen" mit vorderen Reifen und hinterem Kettenantrieb. Von ihm wurden nur wenige Einzelexemplare gefertigt.

- Ab 1943 gab es den "Kommandeurswagen" mit dem "Kübel"-Fahrgestell. Das Aussehen erinnert an den Typ 87, jedoch hat der Kommandeurswagen keinen Allradantrieb.

- Zwischen 1943 und 1945 gab es die KdF (Kraft durch Freude) – Wagen und die Kübelwagen auch mit einem Holzgas-Antrieb, erkennbar am Gasgenerator, der die Frontpartie der Wagen deutlich veränderte.

Typ 51 (1945-1946)

- 1945 entstanden unter englischer Aufsicht diverse Nachkriegsvarianten wie der Typ 51 mit Fahrgestell des Kübelwagens, z. B. mit Kastenaufbau für die Post

Standard- und Export-Modell (1946-1960)

Die genannten Baujahre sind die Modelljahre, die in aller Regel bereits nach den Werksferien des jeweiligen Vorjahres gebaut wurden: In den Werksferien, meist im August, wurden die Produktionseinrichtungen umgebaut, und danach, ab September, gab es die im Detail verbesserten Käfer produziert. So wurde beispielsweise ein 1953er Modell etwa zwischen September 1952 und August 1953 hergestellt.

- 1946 entstand die Standardlimousine Typ 11, heute bekannt unter dem Namen "Brezelkäfer", aufgrund der kleinen ovalen, senkrecht geteilten Heckscheibe.

- 1949 kam das Export-Modell mit Chromstoßstangen heraus.

- Ab 1950 war ein Faltdach (Sonnendach) mit Textilbezug optional zu kaufen; im gleichen Jahr (März/April) wurde die hydraulische Bremse für das Export-Modell eingeführt.

- 1951 gab es für kurze Zeit in den Seitenteilen vorn links und rechts Ausstellklappen ("Rheumaklappen") zur Belüftung des Fußraums.

- 1952 kommen Drehfenster in den Türen, 15-Zoll-Räder lösen die 16-Zoll-Räder ab. Veränderungen am Fahrgestell markieren das Übergangsmodell, den heute so genannten "Zwitter".

- 1953 Ein ovales Heckfenster löst das Brezelfenster ab. Die Käfer jener Jahre werden heute liebevoll "Ovali" genannt.

- 1954 kam eine Leistungssteigerung des Motors von 24,5 auf 30 PS.

- 1957 gab es eine größere Frontscheibe und eine rechteckige Heckscheibe ("Rechteckkäfer").

- 1958 erhielten die Inland-Käfer größere Außenspiegel.

- Ab 1959 gab es feststehende Türgriffe mit Drucktasten statt der bisherigen Klappgriffe; an der Vorderachse des Export-Modells wird ein Stabilisator angebaut.

- 1960 ersetzt der Blinker den Winker. Der Motor wird in einem komplett neuen Gehäuse mit 34 PS für das Exportmodell ausgeliefert, der Standard bleibt beim 30-PS-Motor. Erkennbar sind die neueren Motoren an der geänderten, stehend neben dem Verteiler montierten Benzinpumpe; der ältere Motor hat die Benzinpumpe links hinter der Riemenscheibe.

VW 1200/1300/1500 (1961-1974)

- 1961 gibt es für das Export-Modell eine per Bowdenzug und Schwimmer betätigte Tankuhr anstatt des Kraftstoffhahns mit Reserve-Umschaltung; im Standard und dem späteren Nachfolger 1200 A bleibt der Hahn bis 1967.

- 1962 Die Heizungsluftführung wird aus Sicherheitsgründen geändert. Sie bläst nun indirekt durch verrippte Wärmetauscher an den Auspuffrohren der vorderen Zylinder, statt die direkte Kühlluft des Motors (mitsamt eventueller Abgase bei Undichtigkeiten) in den Fahrgastraum zu leiten.

- Ab 1963 ist beim Export ein Stahlkurbeldach neu im Programm. Das Faltdach ist noch weiter für den Standard-Käfer lieferbar. Nun gibt es auch Hydraulik-Bremsen statt Seilzugbremsen beim Standard.

- 1964 kommen rundherum größere Scheiben. Der Standard-Käfer wird ab November 1964 umbenannt in Modell 1200 A; es gibt neben dem Grau wenige einfache, gedeckte Farben, und weiterhin gibt es fast keinen Chrom am 1200 A, nur der Tacho-Ring und die Schachtleisten an den Türen sind verchromt. Der 30-PS-Motor geht im 1200 A in seine letzte Runde. Die 30-PS-Käfer sind am Tacho erkennbar, der Zahlen bis 120 aufweist. Käfer mit "Tacho 140" haben mindestens 34 PS.

- 1965 wird der VW 1300 mit 1,3-l-Motor und 40 PS vorgestellt. Der Begriff "Export" entfällt. Der 1200 A erhält den Motor mit 34 PS. Die Vorderachse hat keine Bundbolzen mehr, die regelmäßig mit Fett versorgt werden müssen. Nunmehr sorgen Kugelgelenke an den Traghebeln für geringeren Wartungsaufwand. Unter Beibehalt des Fünfloch-Felgenanschlusses sind nun die Radkappen flach, und die Radschüsseln haben Langlöcher zur besseren Bremsenkühlung, siehe Foto des Feuerwehr-Käfers VW 1200 A unten.

- 1966 wird der VW 1500 mit 44 PS vorgestellt. Er ist erstmals mit Scheibenbremsen vorn ausgestattet und hat zunächst als einziges Modell die neuen Vierloch-Räder. Nun ist eine Dreigang-Halbautomatik optional zu haben, die mit einer Schräglenkerachse hinten kombiniert ist. Im Zuge der Scheibenbremsen gibt es nun vier (statt zuvor fünf) Radbolzen auf kleinerem Lochkreis mit Zentrierung, ab dem Folgemodelljahr 1967 sind die Vierlochräder Serie.

- 1967 Verkürzte Motorhaube, aufrecht stehende Scheinwerfer, geänderte Rückleuchten ("Bügeleisen") und Kastenstoßstangen ("Eisenbahnschienen") bringen ein neues Aussehen. Alle Käfer haben nun die Vierloch-Radbefestigung, die im Vormodell an die Scheibenbremsen gebunden war.

- 1968 kommt die seitliche Tankklappe. Man braucht beim Tanken nicht mehr sein Gepäck herzuzeigen, die Gepäckklappe bleibt verschlossen.

- 1969 gibt es silberne Felgen (statt schwarz oder Wagenfarbe).

VW 1302 (1970-1972)

Nach 25 Jahren wird mit dem VW 1302 ein komplett überarbeitetes Modell mit größerem Kofferraum und neuem Fahrwerk vorgestellt. Die Käferlinie wird dadurch zweigeteilt:

- Die alten Modelle 1200 und 1300 haben weiterhin die Traghebel-Vorderachse und weiterhin eine Pendelachse hinten. Nur die Automatik-Modelle haben hintere Schräglenker.

- Die neuen Modelle 1302 (ab 1972, dann 1303) besitzen eine Federbein-Vorderachse (McPherson) und eine sehr fahrsichere Schräglenker-Hinterachse auch bei Schaltgetrieben.

- 1970 Mit dem VW 1302 erhält der 1300-cm³-Motor nun 44 PS. Optional kann man den S-Typ mit 1600-cm³-Motor und 50 PS kaufen. Alle Modelle bekommen Entlüftungsschlitze hinter den Seitenscheiben ("Bananen"), außer dem Basismodell 1200 A/1300 A. Die Modelle ab 1300 können auch mit einer verbesserten Ausstattung als "L-Modell" gekauft werden. Somit verbreitert sich die Angebotspalette:

- VW 1200 A, 34 PS

- VW 1300 A, 44 PS

- VW 1300 L, 44 PS

- VW 1302 und VW 1302 L, 44 PS

- VW 1302 S und VW 1302 LS, 50 PS

- 1971 kommt eine neue Motorhaube mit mehr Luftschlitzen; die schnelleren Motoren waren teils wärmekrank; insbesondere ist seither das Auslassventil des dritten Zylinders, der am schlechtesten gekühlt wird, ein kritischer Punkt bei allen Motoren mit mehr als 34 PS. Bei Kühlungsmangel und hoher Belastung (Autobahnbetrieb) schmilzt der Ventilteller am Schaft ab und "fällt in den Zylinder", mit der Folge eines Motorschadens.1972, am 17. Februar, wird der Produktionsrekord des Ford-T-Modells gebrochen. Der Käfer ist seit diesem Tag das am häufigsten gebaute Auto der Erde.

VW 1303 (1972-1975)

- 1972 kommt der VW 1303 mit Panoramafrontscheibe und neuen Heckleuchten ("Elefantenfüße").

- Im Sommer 1974 (für 1975, das letzte Modelljahr der VW 1303 Limousine) werden die Blinker vorn in die Stoßstangen integriert. Das Heckabschlussblech wird durch die gewölbte Ausführung ersetzt, die bisher schon die Export-Modelle für die USA mit Katalysator besaßen. Diese beiden Merkmale gab es nur beim 1975er Modell des VW 1303. Auch wird statt der Rollenlenkung nun eine Zahnstangenlenkung verbaut. Wegen der Produktionsaufnahme des neuen Golf zieht die Käfermontage nach Emden um.

- Ab dem Sommer 1975 gibt es den VW 1303 nur noch als Cabriolet aus der Fertigung bei Karmann in Osnabrück.

"VW 1200" (1974-1985)

Mit der Einführung des VW Golf endet die Produktion des 1303 und die Zeit der Wolfsburger Käferproduktion. Der 1200er Käfer mit der alten Technik (bel-Vorder- und Pendel-Hinterachse) und spartanischer Ausstattung wird weiterhin parallel zum Golf angeboten, nun jedoch im Werk Emden produziert, da in Wolfsburg die Fertigungsflächen vom Golf belegt werden.

- 1978 endet die Produktion der Käfer-Limousine in Deutschland. Weiterhin aber werden Käfer in Südafrika, Mexiko und Brasilien gebaut, letztere mit den Karosserieformen der Käfer vor Mitte 1964, kleineren Scheiben wegen der tropischen Temperaturen und geringerer Aufheizung des Wageninneren (nach anderen Quellen, um die in Deutschland ausgemusterten, aber durchaus noch nichtverschlissenen Presswerkzeuge weiter verwenden zu können, hierzu auch die Geschichte des Typ 2 in Brasilien).

- 1981 In Puebla (Mexiko) läuft am 15. Mai der 20-millionste Käfer vom Band.

- 1985 endet mit dem Sondermodell "50 Jahre Käfer" (meist "Jubiläumskäfer" genannt) und einer letzten Lieferung für die Bundeswehr der offizielle Import von Käfern seitens VW aus Mexiko nach Deutschland. Ein paar Jahre später gibt es Privat-Importe und Angebote kleiner Importfirmen.

- Ein Importeur rüstet die Käfer mit einem langen, elektrisch angetriebenen Faltdach bis zu den Motorlüftungsschlitzen und flexibler Heckscheibe aus ("Cabriolimousine"). Kritisiert wird an den Mexiko-Käfern das spartanische Aussehen ohne Chrom. Fast standardmäßig werden die nach Europa verbrachten Käfer von den Importeuren auf Kundenwunsch mit Chrom-Stoßstangen, Chrom-Radkappen und Chrom-Lampenzierringen ausgerüstet. Seit Oktober 1992 besitzen alle Käfer einen neuen Einspritzmotor (Kennbuchstabe ACD, 1600 cm³, Verdichtung 7,75:1, 50 DIN-PS) mit geregeltem Katalysator. Mexikanische Käfer mit Katalysator sind an ihrem einzigen dicken Auspuffrohr links zu erkennen. In den Medien wird eine Supermarkt-Aktion der REWE bekannt, die neue Käfer für 16.666 DM anbietet, jedoch in einem Rechtsstreit mit VW über Garantiebedingungen und Ersatzteillieferungen endet: VW will in Deutschland keinerlei Verantwortung mehr für neue Käfer tragen.

- Am 30. Juli 2003 wird die Käferproduktion eingestellt. Aus der letzten Serie ("Última Edición", mit Chromteilen, Weißwandreifen und hellen Pastellfarben, beige und hellblau) gelangen zahlreiche Fahrzeuge mittels einer Privatimportfirma nach Deutschland, werden zunächst jedoch nicht zugelassen, da dem Käfer eine Motordiagnose-Kontrollleuchte fehlt. Mit einer Sondergenehmigung des bayerischen Wirtschaftsministeriums wird nach wochenlangem Gezerre der Ämter und Importeure dieses Hindernis ausgeräumt. Der vorletzte Käfer wird für die AutoBild-Redaktion in Hamburg zugelassen, und der letzte von 21.529.464 produzierten Käfern gelangt umgehend ins VW-Museum der Autostadt in Wolfsburg.

Cabrios

- 1936 entsteht ein 4-sitziges Karmann-Cabriolet als Prototyp.

- 1938 bis 1943 entstehen in Einzelanfertigung ca. ein Dutzend 4-sitzige Cabriolets bei Autenrieth, die bereits dem späteren Karmann-Cabriolet ähneln

- 1949 entstehen 2-sitzige Hebmüller-Cabriolets, die bis zur Insolvenz (nach anderen Quellen bis zur Zerstörung des Werkes durch Feuer) des Herstellers 1953 gebaut wurden und heutzutage extrem begehrt sind.

- 1949 wird das 4-sitzige Karmann-Cabriolet (Typ 15) vorgestellt. Technische Neuerungen werden bis zum Ende 1979 immer jeweils von der stärksten und bestausgestatteten Limousine übernommen.

- etwa 1950 entstehen 4-türige Cabrios der Firma Papler als Polizeifahrzeuge bei unverändertem Radstand. Die Türöffnungen werden mit Segeltuchplanen oder Ketten verschlossen und sollen ein schnelles Absitzen (Aussteigen) der Beamten ermöglichen

- 1965 1300 mit 40 PS

- 1966 1500 mit 44 PS

- 1970 1302 LS mit 50 PS

- 1972 1303 LS mit 50 PS

- 1980 Ende der Produktion (Januar)

Sonderversionen von VW-Käfern

Sehr bekannt sind die sportlichen Zweisitzer-Coupés und Cabrios, die nach Zeichnungen des italienischen Designers Giacinto Ghia bei Karmann in Osnabrück entstanden, die sowohl diese Fahrzeuge als auch das "normale" Käfer-Cabrio im Auftrag von VW bauten.

Der Käfer bietet sich aufgrund seiner Plattform-Bodengruppe geradezu an, eine große Variationsbreite von besonderen Aufbauten zu tragen. Unter Abkehr von der Plattform hatte VW selbst bereits in den frühen 1950er Jahren den VW-Bus aus VW Fridolindem Käfer entwickelt. Zuvor bereits waren schon in den späten 1940er Jahren, noch in englischer Besatzungszeit, Käfer zu "Pickups" umgebaut worden; unter Entfall der hinteren Sitzreihe wurde über dem Motor eine kleine offene Ladefläche aufgebaut. Auf dem Käfer-Chassis baute VW später unter Mitbenutzung von Teilen des Busses und der VW 1600-Serie den Kastenwagen bzw. Post-Lieferwagen 147, der unter dem Spitznamen "Fridolin" bekannt wurde: heute sehr ein begehrtes Oldtimer-Fahrzeug. Aufgrund der damals noch sehr unzulänglichen Rost-Vorsorge überlebten nicht viele der Fridoline.

In den 1960er Jahren, in der Mode der Beatles und der Popularität des Pop- und kalifornisch geprägten Hippie-Lebensstils, kamen die Buggys auf: umgebaute Käfer mit Kunststoff-Karosserien, die sich aus den Rennfahrzeugen der Baja California entwickelten, ein hartes Rennen entlang der Wüsten und Strände der Halbinsel am Pazifik von Mexiko.

Noch später wurden die Trikes populär: Käfer, denen die Karosserie abgenommen und die Vorderachse abgeschnitten wurde, um auf der restlichen Bodengruppe ein Dreirad im Stil der Harley-Davidson-Motorräder aufzubauen, mit einer Springergabel vorn und zwei bis drei Sitzen. Die ersten Trikes bekamen noch aufgrund von TÜV-Vorschriften den ersten Gang ausgebaut, damit die Trikes sich nicht aufgrund des geringen Gewichts auf dem Vorderrad beim kräftigen Anfahren nach hinten überschlagen konnten.

Käfer wurden auch zu großen Stückzahlen in Rennen eingesetzt, angefangen von den in den 1970er Jahren teils gängigen Autocross-Rennen mit Käfern, denen man die Kotflügel abschnitt, die Scheiben herausnahm und Fliegengitter einbaute, Rennen, die in Deutschland und den Niederlanden eine Zeit lang sehr populär waren, bis hin zu Formel-Rennwagen der so genannten "Formel V" (oder "Vau"), die einen kompletten Käfer-Antriebssatz mit umgedrehter Motor-Getriebe-Einheit (in Mittelmotor-Anordnung) besaßen.

Unveränderte Serienteile

Die einzigen Serienteile, die alle Modellpflegemaßnahmen ohne Veränderung überstanden haben sollen, sind die Kontur der an beiden Seiten des Dachs verlaufenden Regenrinne sowie die Gestalt der Blechfalze um Fensterscheiben und Vorderhaube herum.

Wissenswertes

Der VW Käfer oder auch Kugel-Porsche hat in vielen Ländern eigene Spitznamen. In Deutschland heißt der Volkswagen seit den 1960er Jahren Käfer. Im englischsprachigen Raum sprach man schon vorher vom Beetle oder auch − vor allem in den USA – vom Bug. Im Französischen wird das Auto Coccinelle genannt. In Italien ist der Käfer der Maikäfer − Maggiolino. Im Einzelnen kann auch der Zusatz Volkswagen vorweggesetzt werden. In Kroatien wird der Käfer VW buba oder schlicht buba (dt. Käfer) genannt. In Puerto Rico heißt er Volky. Cepillo wird er in der Dominikanischen Republik genannt. In Bolivien heißt er Peta. In Brasilien und Uruguay spricht man von jeher vom fusca. Im Spanischen heißt der VW-Käfer escarabajo. Schließlich wird er in Mexiko liebevoll vocho genannt.

2001 veröffentlichte das deutsche elektronische Musikprojekt Welle: Erdball auf ihrem Album Die Wunderwelt der Technik ein regelrechtes Liebeslied auf den VW Käfer mit dem Titel VW-Käfer.

Was kostet der VW Käfer? Der Neupreis des VW Käfer betrug 1955 3.750 DM!

Bilder rund um den VW Käfer

Mit einem Klick auf ein Bild öffnet sich die Galerie

Fotos: Volkswagen AG

Videos rund um den VW Käfer