1917: Im Februar hatte ein neuer Chefkonstrukteur seine Arbeit bei den Rapp-Motorenwerken aufgenommen. Max Friz kam von der Daimler Motoren-Gesellschaft nach München, im Gepäck die Idee für einen Flugmotor, den er dort nicht hatte verwirklichen können: Durch Überbemessen und Überverdichten wollte er ein Triebwerk bauen, mit dem ein Flugzeug größere Höhen als bisher erreichen konnte. Genau das war die vordringlichste Anforderung, die das Militär während des Ersten Weltkrieges an die Triebwerkproduzenten stellte.

Eine größere Höhe war gleichbedeutend mit einem strategischen Vorteil für den Piloten. Da die Luftdichte mit steigender Höhe abnimmt, ging konventionellen Motoren oberhalb 3 000 Meter aber buchstäblich die Luft aus. Ein Triebwerk mit überdimensioniertem Hubraum und erhöhter Verdichtung arbeitet in dünner Luft dagegen wie ein normal bemessener Motor auf dem Boden. Andererseits muss ein solcher Motor in Bodennähe gedrosselt werden, um eine Überlastung der Bauteile zu vermeiden.

Leichtbau: Kolben und Kurbelgehäuse aus Aluminium

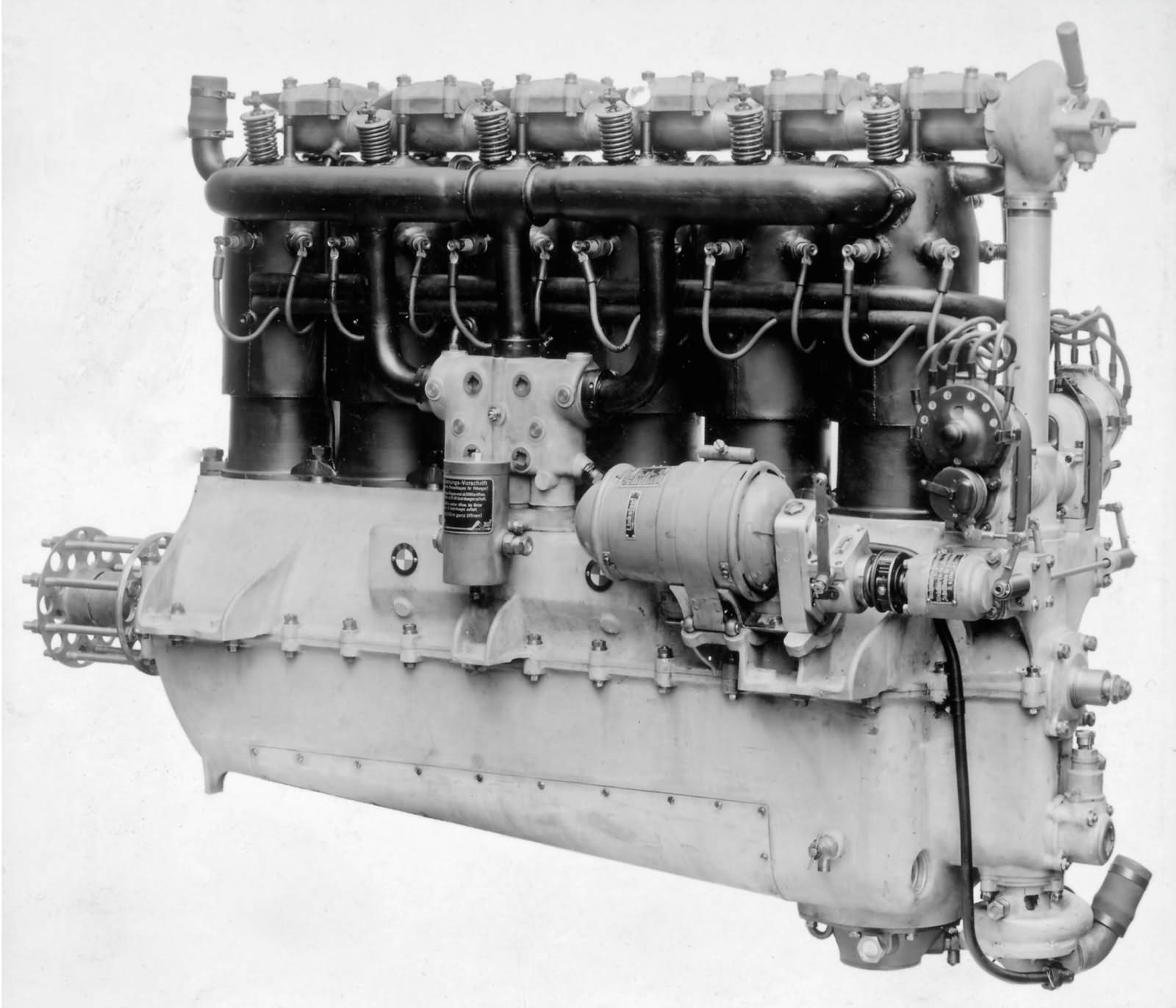

Friz nahm mit diesem Konzept einen Lösungsvorschlag auf, den Wilhelm Maybach ein Jahr zuvor gemacht hatte, der aber nicht in Serienfertigung ging. Denn Höhenleistung war zwar vordringlich, aber längst nicht alles: Gleichzeitig mussten die Motoren möglichst robust, leicht, und aerodynamisch günstig sein. Friz’ innovativer Ansatz lag darin, dass er Maybachs Idee mit bewährten Technologien kombinierte. Am 20. Mai 1917 registrierte die Entwicklungsdokumentation die erste Konstruktionszeichnung für den neuen Motor. Der Ingenieur legte ihn als Reihensechszylinder aus, was optimalen Massenausgleich und damit geringe Vibrationen garantierte.

Für die frühen Flugzeugkonstruktionen bedeutete das eine wesentliche strukturelle Entlastung. Die schmale Stirnfläche und die kompakte Anordnung der Nebenaggregate boten zudem einen niedrigen Luftwiderstand. Der überdimensionierte Hubraum von 19 Litern und die hohe Verdichtung erforderten allerdings auch relativ große Bauteile. Um das Mehrgewicht in Grenzen zu halten, sah Friz ein Kurbelgehäuse und Kolben aus Aluminium vor.

Zylinderkopf und Zylinder bildeten bei Friz’ Entwurf eine untrennbare Einheit: Die Laufbüchsen aus Stahl wurden einfach in den weit heruntergezogenen Kopf eingeschraubt. Damit vermied er den Einsatz einer kritischen Zylinderkopfdichtung. Trockensumpfschmierung und Doppelzündung sollten für sichere Ölversorgung und zuverlässigen Motorlauf sorgen. Wie modern die Konstruktion war, lässt sich darüber hinaus auch an der Ventilsteuerung erkennen: die Ventile wurden über Kipphebel von einer obenliegenden Nockenwelle angetrieben und für deren Antrieb sorgte nicht eine Kette, sondern eine senkrechte Königswelle.

Höhenvergaser verbessert Leistung und Verbrauch

Eine der wichtigsten Komponenten des innovativen Motors konstruierte Friz mit dem speziellen Höhenvergaser. Ein System von drei Mischkammern, je drei Luft- und Kraftstoffdüsen sowie fünf Drosselklappen wirkte so zusammen, dass das Gemisch der jeweiligen Flughöhe angepasst werden konnte. Der Pilot verfügte dazu über zwei Hebel für Normal- beziehungsweise Höhengas. Diese Gemischregelung sollte dem Motor später ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Verbrauch bescheren.

Die Konstruktionszeichnungen waren noch nicht einmal ganz abgeschlossen, als im Juli 1917 eine Kommission der Reichwehr die Rapp-Motorenwerke besuchte, um sich über das Projekt zu informieren. Nachdem Friz seine Konstruktion präsentiert und erklärt hatte, waren die Militärs derart überzeugt, das sie umgehend 600 Stück des Triebwerks orderten – schnellstmöglich.

Der Geburtstag: 21. Juli 1917

Dieser völlig überraschende Erfolg der bisher eher glücklosen Rapp-Motorenwerke zog eine Neuordnung des Unternehmens nach sich. Firmengründer Karl Rapp schied aus der Firma aus und nur wenige Tage nach dem Besuch der preußischen Offiziere beschloss die Gesellschafterversammlung einen neuen Namen: Bayerische Motoren Werke. Ein Tag später, am 21. Juli 1917, erfolgte der entsprechende Eintrag ins Handelsregister. Offiziell wird es zwei Tage später: Am 23. Juli schreibt die Geschäftsleitung an das Kriegsministerium: „Wir erlauben uns höfl. mitzuteilen, dass wir unseren Firmennamen ab heute in Bayerische Motoren Werke abgeändert haben.“

Allerdings prangte auf dem Briefkopf noch immer der alte Namen und das Signet, ein Pferd in der Silhouette einer schwarzen Schachfigur als Symbol für den Namen Rapp. In Anlehnung an die neue Firmenbezeichnung verschwand der Springer und wurde durch die weißblauen Landesfarben ersetzt. Weil der neue Name zu lang war, wurde er auf drei Buchstaben verkürzt: BMW. Am 5. Oktober registrierte das kaiserliche Patentamt das neue Logo als Warenzeichen.

Als der erste BMW Motor am 23. Dezember 1917 mit dem Doppeldecker Rumpler C IV vom Boden abhebt, trägt er die Bezeichnung IIIa, entsprechend der Klassifizierung der Militärs, und das neue Markenzeichen. Das 185 PS Triebwerk erfüllt alle Erwartungen der Auftraggeber und sie ordern insgesamt 2 500 Stück. Es werden bis Kriegsende zwar nicht mehr alle gebaut, aber die eingesetzten Motoren begründen mit ihrer Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit den Ruf der Marke BMW.

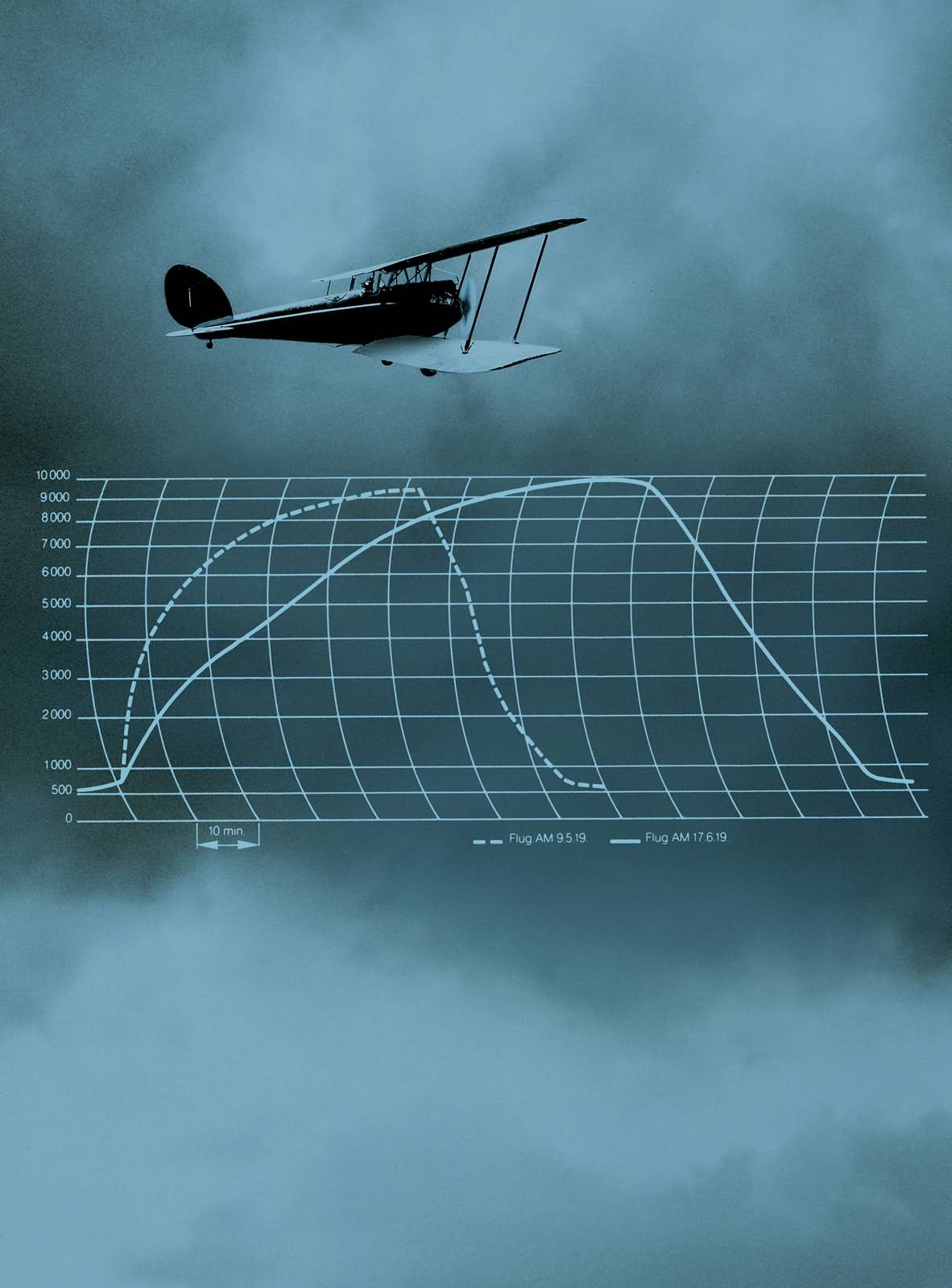

Höhenweltrekord: 9 760 Meter

Auf Basis des Erfolgsmotors entwickelten die Ingenieure in den letzten Kriegsmonaten weitere Varianten, darunter auch den hubraumgrößeren und 250 PS starken BMW IV. Mit diesem Triebwerk erreicht der Testpilot Zeno Diemer am 9. Juni 1919 eine Höhe von 9 760 Meter. Niemand zuvor hatte eine solche Höhe erreicht. Max Friz’ innovatives Motorenkonzept hatte eindrucksvoll sein Potenzial unter Beweis gestellt.

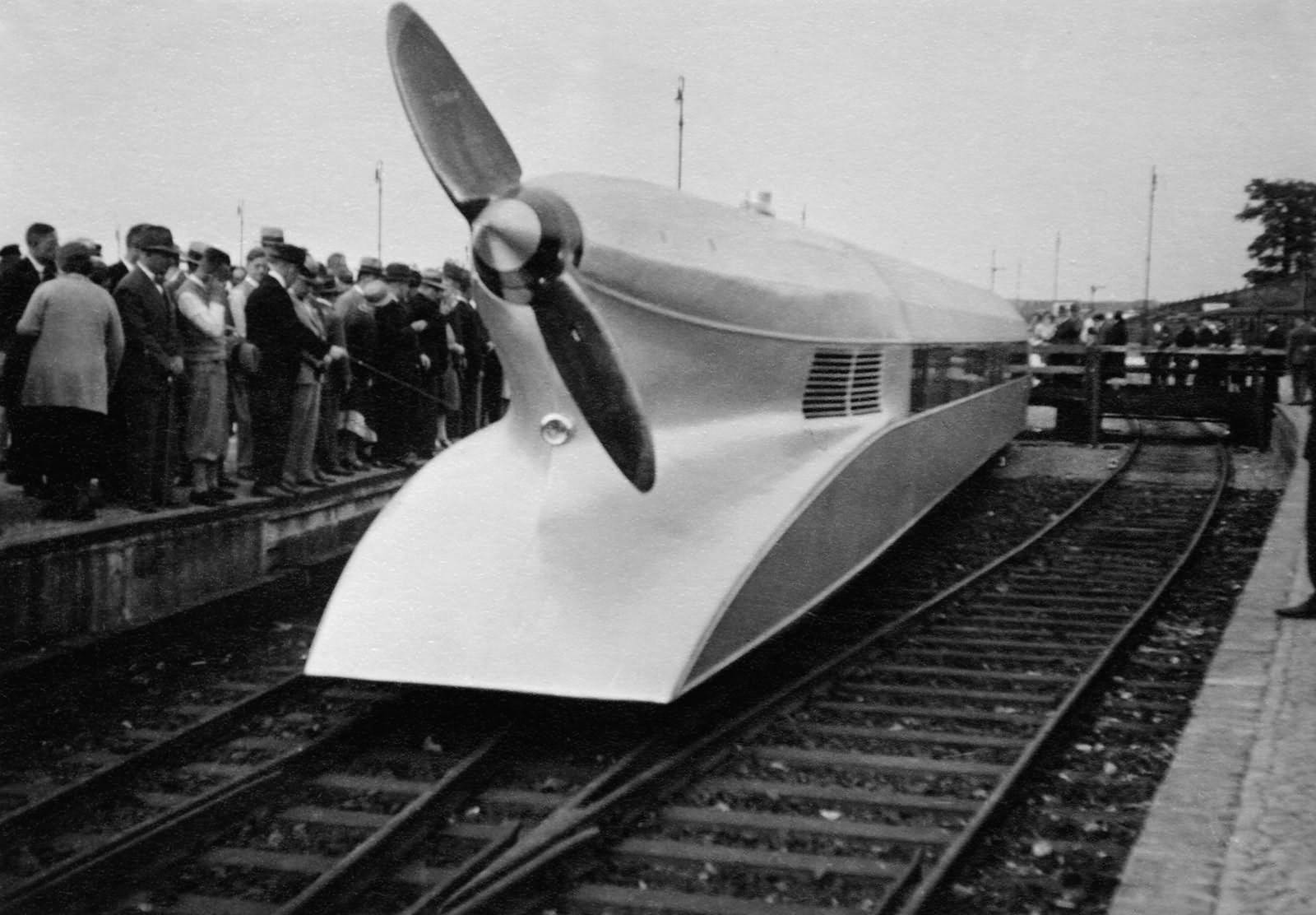

Zwölfzylinder mit Magnesiumgehäuse für den Schienenzeppelin

Als Mitte der 20er Jahre die Restriktionen für die deutsche Luftfahrt gelockert wurden, diente der Sechszylindermotor erneut als Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung der BMW Flugmotoren. Gefragt waren große Maschinen mit hohen Dauerleistungen. Erneut wählten die Konstrukteure einen Weg, der bis heute charakteristisch für BMW Innovationen ist: Optimierung eines bewährten technischen Grundentwurfes, ergänzt durch wegweisende und zuverlässige Neuerungen. In diesem Fall entstand 1924 aus Verdoppelung des BMW IV Sechszylinders ein Zwölfzylinder V-Motor mit 580 PS Dauerleistung. Um Gewicht einzusparen wurde nicht nur Aluminium eingesetzt, das Kurbelgehäuse bestand in einigen Varianten aus Magnesium.

Das kraftvolle Triebwerk mit der Bezeichnung wurde zum Maßstab seiner Zeit: Zahllose Maschinen vertrauten bei ihren Erst- und Rekordflügen auf den V12 als Antrieb. Und nicht nur sie: Besonders spektakulär war Anfang der 30er Jahre der Einsatz im Schienenzeppelin, einem Hochgeschwindigkeitszug mit Druckluftschrauben-Antrieb im Heck. Das BMW Triebwerk beschleunigte das stromlinienförmige Schienenfahrzeug auf 230 km/h und sorgte damit erneut für einen Weltrekord. Der Motor wurde nicht nur von München in alle Welt geliefert, Lizenznehmer in der Tschechoslowakei, Japan und Russland fertigten ebenfalls den BMW VI.

Ende der 20er Jahre baute BMW seine führende Stellung als Flugmotorenhersteller weiter aus und nahm zusätzlich luftgekühlte Sternmotoren in sein Programm auf. Um mit der neuen Technologie vertraut zu werden, fertigte man in München ab 1929 Hornet-Motoren von Pratt & Whitney in Lizenz. Mit seinen 450 PS Leistung lag er zwar unter dem zwölfzylindrigen Bestseller BMW VI, aber der Sternmotor war deutlich leichter.

Sternmotor mit Benzin-Direkteinspritzung

Wieder machten sich die Entwickler an die Optimierung der bewährten Technik. Das Ergebnis: 690 PS bei unverändertem Hubraum und nur geringem Mehrgewicht. Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe des neuen BMW 132 bestanden aus Aluminium, am hinteren Kurbelwellenstumpf war direkt ein Lader zur Höhenaufladung angeflanscht. Der Sternmotor geriet zu einem großen Erfolg, berühmt wurde er vor allem als Antrieb der dreimotorigen Junkers Ju 52. Im Zuge seiner Weiterentwicklung wurde er zum Träger innovativer Technologien: So entstand mit dem BMW 132F das erste BMW Triebwerk mit Benzin-Direkteinspritzung. Mitte der 30er Jahre bauten die Entwickler den Neunzylinder auf das Diesel-Brennverfahren um, ergänzten ihn um eine Teil-Wasserkühlung und tauften ihn auf die Bezeichnung BMW 114.

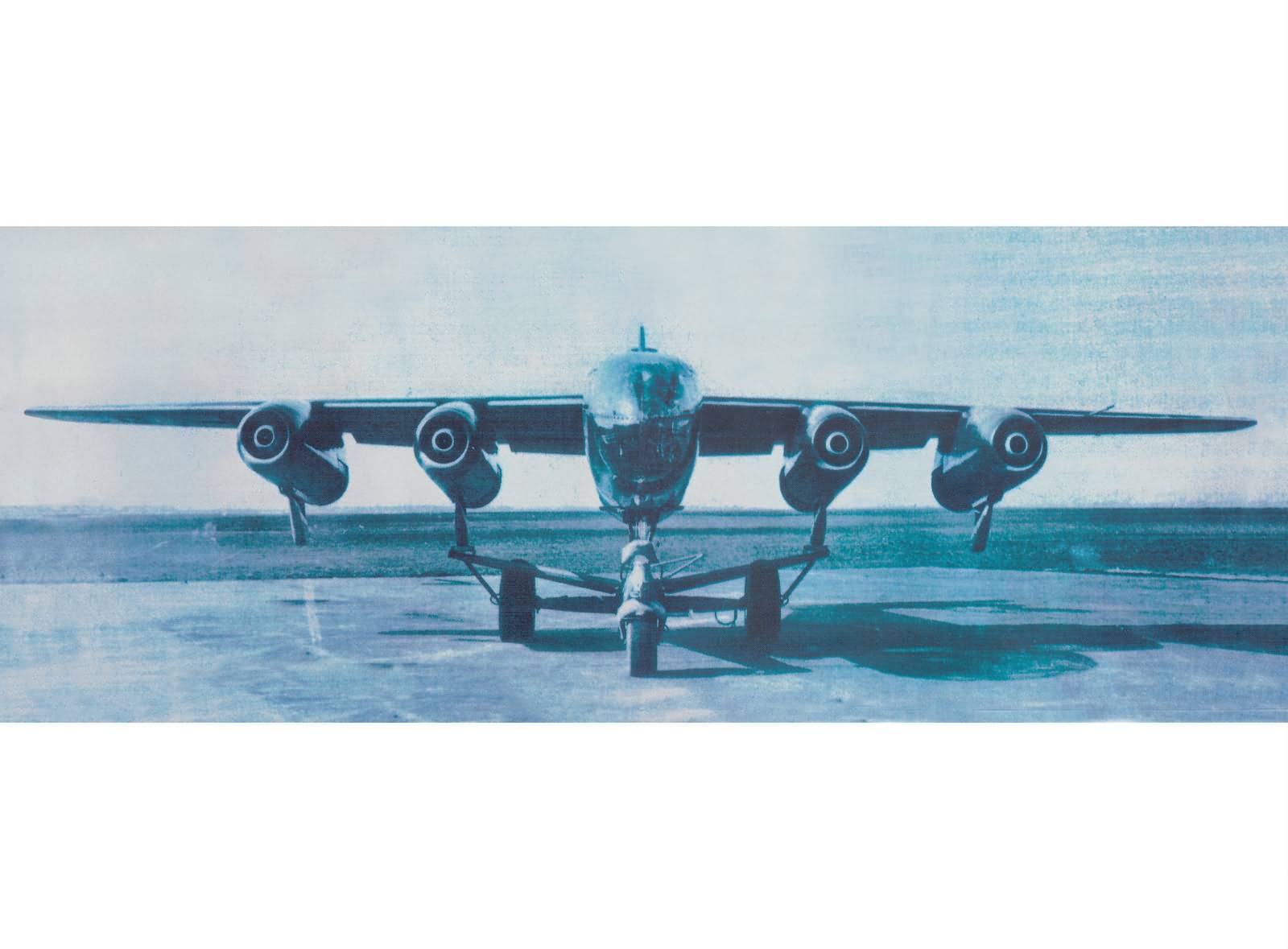

Mit Spezialkraftstoff und Stufenaufladung erreichte der Sternmotor in seiner letzten Entwicklungsstufe sogar die Schallgrenze von 1000 PS als Kurzleistung. Doch auch dies war bald nicht mehr genug. Ende 1938 begann man in München deshalb mit der Entwicklung eines Doppelsternmotors mit 14 Zylindern, zwei Siebenersterne hintereinander. Um genügend Luftdurchlässe für die hinteren Zylinder zu schaffen, wurde der Basis-Neunzylinder entsprechend reduziert und die beiden Sterne leicht gegeneinander versetzt. Aus knapp 42 Liter Hubraum schöpfte der rund eine Tonne schwere BMW 801 eine Dauerleistung von 1500 PS.

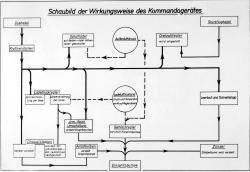

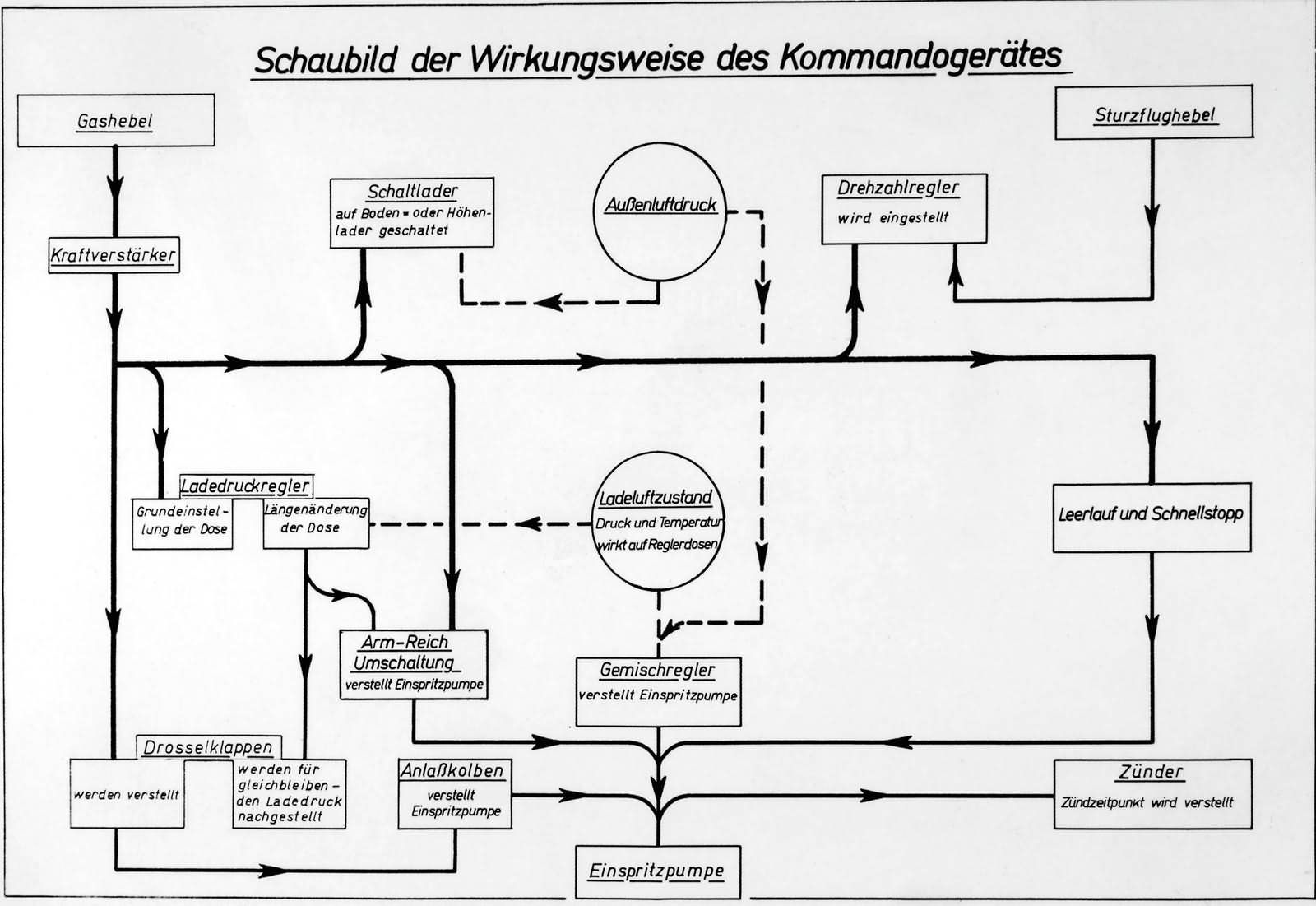

Kommandogerät: Der erste mechanische „Bordcomputer“

Mit einer innovativen Motorsteuerung vereinfachten die BMW Ingenieure die Bedienung des Triebwerks ganz erheblich: Das so genannte „Kommandogerät“ reduzierte das vorher übliche Hebelwerk für den Piloten auf einen einzigen Regler und entlastete diesen merklich.

Das mechanische Wunderwerk übernahm mit höchster Zuverlässigkeit Gemisch- und Ladeluftregelung abhängig von Last und Höhe sowie Zünd- und Luftschraubenverstellung. Damit reduzierte es den Verbrauch und erhöhte die Betriebssicherheit.

In seiner Grundausführung verfügte der BMW 801 über Benzin-Direkteinspritzung und mechanische Aufladung. Letztere begann man Anfang der 40er Jahre durch eine Alternative zu ersetzen: Die Aufladung mit Hilfe der Strömungsenergie im Abgas.

Es entstand ein Sternmotor mit Turboaufladung, der als erstes Luftfahrt-Triebwerk mit dieser Technologie ab 1944 in Serienfertigung ging.

Frühes VANOS: 18-Zylinder mit variablen Steuerzeiten.

Um die Leistung weiter zu steigern, vergrößerten die Ingenieure im BMW 802 die Zylinderzahl auf 18. Kühlluftbleche sorgten dafür, dass trotz der geringen Zylinderzwischenräume genügend Kühlluft an die thermisch belasteten Stellen geführt wurde. Das Besondere an dem 2 500 PS-Triebwerk war seine Ventilsteuerung: Ein- und Auslassventile wurden über Nockenscheiben gesteuert, die bei laufendem Motor gegeneinander verdreht werden konnten. Damit verfügte der BMW 802 bereits 1942 über eine Urform der VANOS-Nockenwellensteuerung heutiger BMW Automotoren: Eine Innovation die ihrer Zeit weit voraus war.

Erstes in Serie gebautes Strahltriebwerk der Welt

Mitte der dreißiger Jahre nahm BMW die Entwicklung von Strahltriebwerken für Flugzeuge auf. Das BMW 003 Strahltriebwerk wurde 1939 konstruiert; 1941 begannen Versuchsläufe unter dem Rumpf einer Ju 88. Dem ersten Testflug 1944 mit einem Arado 234 Fernaufklärer folgte der Einbau in verschiedene Hochleistungsflugzeuge. Insgesamt wurden 1300 BMW 003 Strahltriebwerke in Serie hergestellt. Verbaut wurde es in den Flugzeugtypen Me 262, Arado 234 und He 162.

Alle Bilder im Großformat:

Mit einem Klick auf ein Bild öffnet sich die Galerie

Fotos © BMW AG